人大新闻教育70年丨16759门课程里的时代密码

原创 人大新闻系 RUC新闻坊

中国人民大学新闻学院今年70岁了。

70年来,学院的大事纪有很多,但对每一个人大新闻人而言,具体而微又印象深刻的记忆触发器是课堂。专业的新闻传播理念、思维、知识、经验,正是经由每一堂课流向人大新闻学生。

教学方案是个体记忆的史书,也是时代的印记,透过70年教学方案的变迁,我们亦能看到中国新闻教育发展的轨迹。

RUC新闻坊从学院教务科收集了建院70年以来所有存档的本科培养方案和成绩单(尽管有少数年份资料未找到),整理出16759门课程共计150831个标签数据,并对它们做了分析。

专才还是全才,技术还是内容?新闻传播院校为时代培养什么样的人才?我们从教学方案的变迁中寻找答案。

01

学科根基:从单一到多元

如果把人大新闻学院的发展喻为一棵大树的成长,那“新闻学”专业是最初生发的芽、也是现在最粗壮的树干。

1955年,中国人民大学新闻系以新中国第一所高等新闻教育机构的身份正式成立 [1],聘请《人民日报》社编委以上成员授课[2],新闻学专业是新闻学院里唯一有着70年历史的专业。

随着媒介技术和学科研究的发展,新闻学院从新闻系一枝独秀,逐步发展成现在的五大系部。上世纪80年代,中央和地方的电台、电视台全面开花,1985年人大新闻学院也与央视合作正式设立广播电视专业 [2];上世纪90年代,媒介经济成为热门研究话题[3],1996年人大新闻学院本科成立广告学专业[2];到2010级,在教育部本科目录更新后,传播学正式成为本科专业;2021年,国际新闻与传播系成立,人大新闻学院建成了贯穿本硕博的国际新闻与传播人才一体化培养体系。

技术迭代,风口变迁,在这70年中,也难免有专业成立又消失。随着印刷读物的式微,2003年设立的编辑出版学专业到2010年暂停招生。而随着数字技术成为媒体人的必修课,全媒体概念兴起催使新闻传播人才成长为“六边形战士”,摄影、网络新闻和数字新闻不再适合作为单独专业设置。当然,这些专业并非真正消失,它们化整为零,以专业课的方式,至今依然滋养着一代代新生。

进入2010年代,新闻学院专业设置越来越呈现多元化、跨学科化的特点。2011年以来,新闻学院先后设置了七个实验班或双学位项目,新闻和法律、国关、艺术、数据科学等学科“联姻”,探索复合型人才培养的新答案。

专业设置的变化,在回答着“新闻学什么”的问题,课程又何尝不是?专业课程锤炼人大新闻人的专业能力,而其他学科的课程则拓宽着对世界认知的边界。

70年来,大多数年份的学生平均要修10多门新闻传播学科相关必修课,1995级校友最多,平均修了26门,近5年则稳定在18至19门,有一些经典课程更是每一届学生的共同回忆。

从1955级到2005级,新闻传播学科必修课程占比波动在10%至50%左右;而2005级至2010级,新闻传播学科相关必修课占比达到70年中的一个高潮。2006级专业平均新闻传播学科必修课占比曾达72.73%,2006级校友恐怕是70年来专业学习氛围最浓厚的一届。直到最近五级,新闻传播学科必修课占比情况重新回落并稳定在四成左右。

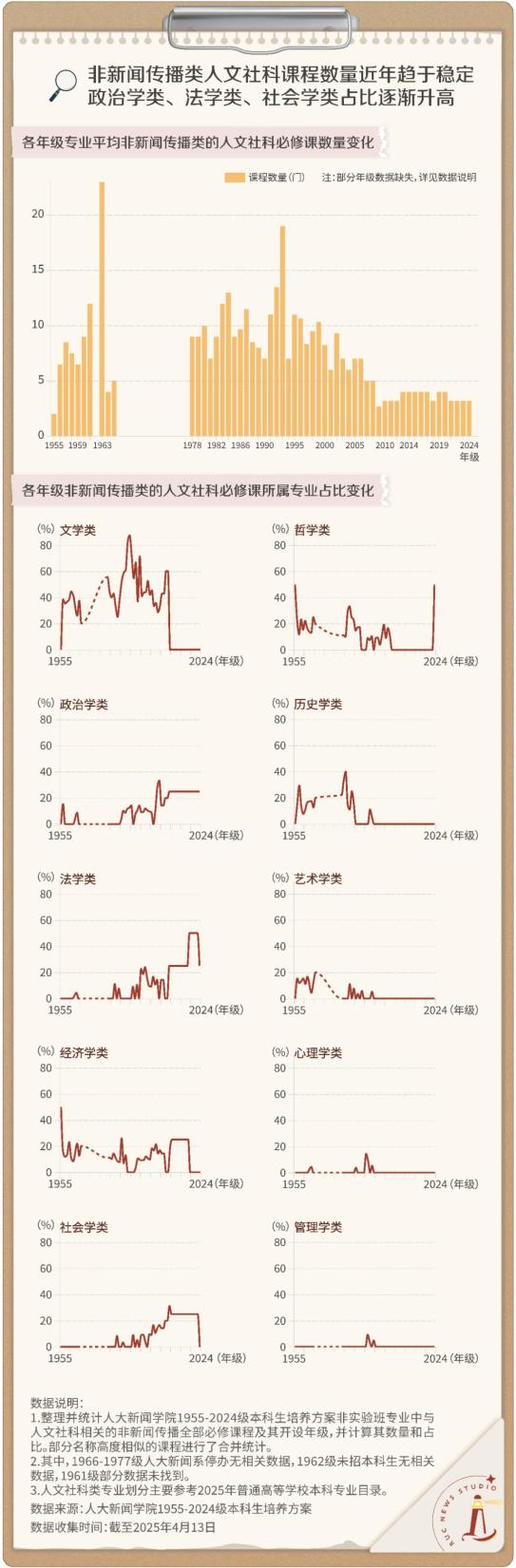

新闻传播学科必修课只占四成,在专业之下,还有深厚的人文社科土壤。从上世纪80年代到这个世纪初,都出现过其他人文社科必修课程接近10门的情况,丰富的“杂学”课程包构筑着新闻青年们的世界观与方法论。到近几年,因为培养方案更鼓励个性化选课,其他人文社科必修课程数量缩减,但是法学类、社会学类、国际政治类都面向“新闻传播学类”的学生提供了多达几十门的选修课程包。

02

七十年间,经典课程历久弥新

贯通历史积淀与时代需求,七十年间人大新闻学院打造了多门学科经典课程。

从课程的开设时长与存续状态来看,人大新闻学院多门新闻传播学科经典课程开设时长超过30年,至今依然稳居教学主干。“外国新闻传播史”“中国新闻传播史”“新闻理论”“新闻摄影”“新闻评论”“新闻采访与写作”等课程,自上世纪50年代设立以来,最长的已连续存在近70年,表现出超越媒介周期的稳定性。

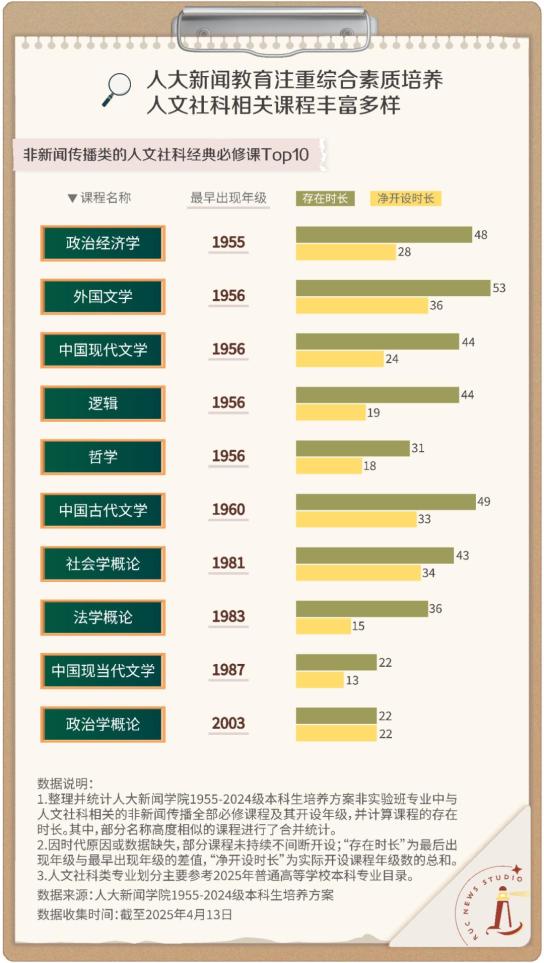

而在新闻系建立初期,一个人大新闻学生的课表里,文学、哲学、经济课并不比新闻课少多少,“政治经济学”“外国文学”“逻辑”“哲学”等课程都在必修之列。多门人文社科经典必修课存在时长更是超过30年,为人大新闻学院学子提供了广博的跨学科沃土。

当然,经典课程并非意味着一成不变,而是动态的自我调整。传统课程在内容与方式上不断“自我更新”而得以保留,从而孕育经典;新课程则因补足了旧有结构难以涵盖的新领域进入体系。而诸如从“跨媒体传播实验”到“全媒体传播实验”等名称变化的课程,体现的也不是修辞更新,而是人大新闻教育对媒介、社会动态演化的主动回应。

03

新闻之外,还需哪些能力?

教学方案演变的背后,是对“培养怎样的人”的重新思考。

70年来,人大新闻教育呈现出一种更具复合性的培养取向。一方面,在传统意义上的新闻课程之外,法学、社会学、国际关系学等跨专业课程逐渐进入教学核心;另一方面,技术、数理、语言等能力课程正成为支撑专业训练的重要基底。

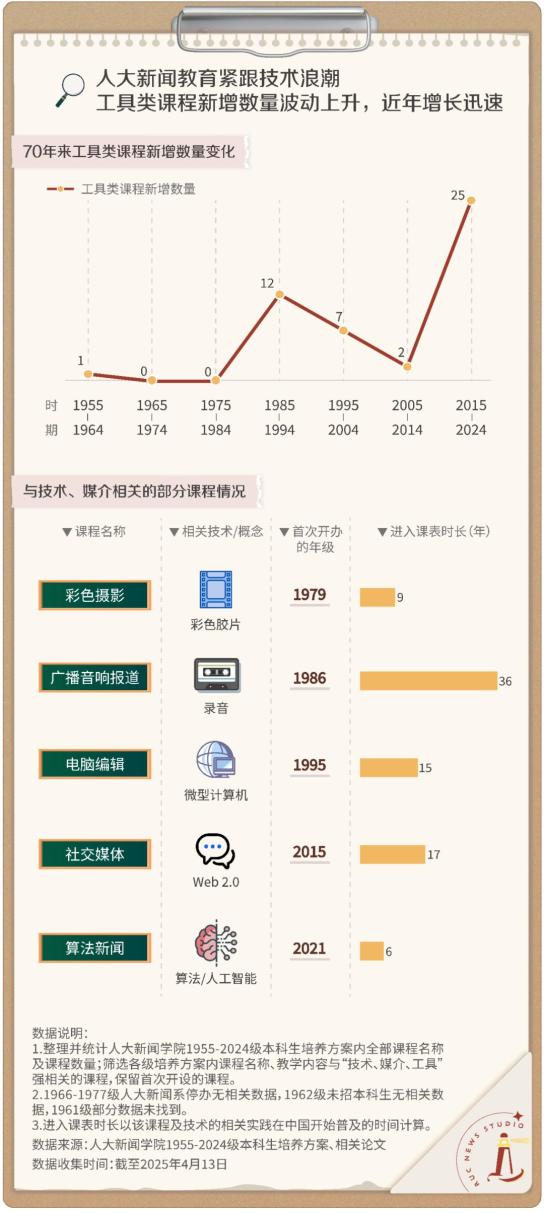

数据显示,70年来人大新闻工具类课程新增数量波动上升,2015年以来增长迅速。面对新技术、新媒介的普及,人大新闻学院始终紧跟技术浪潮。1997年(1995级),人大新闻学院开设了“电脑编辑”课,是当时国内较早期的少数几个与网络新闻有关的课程。[2]

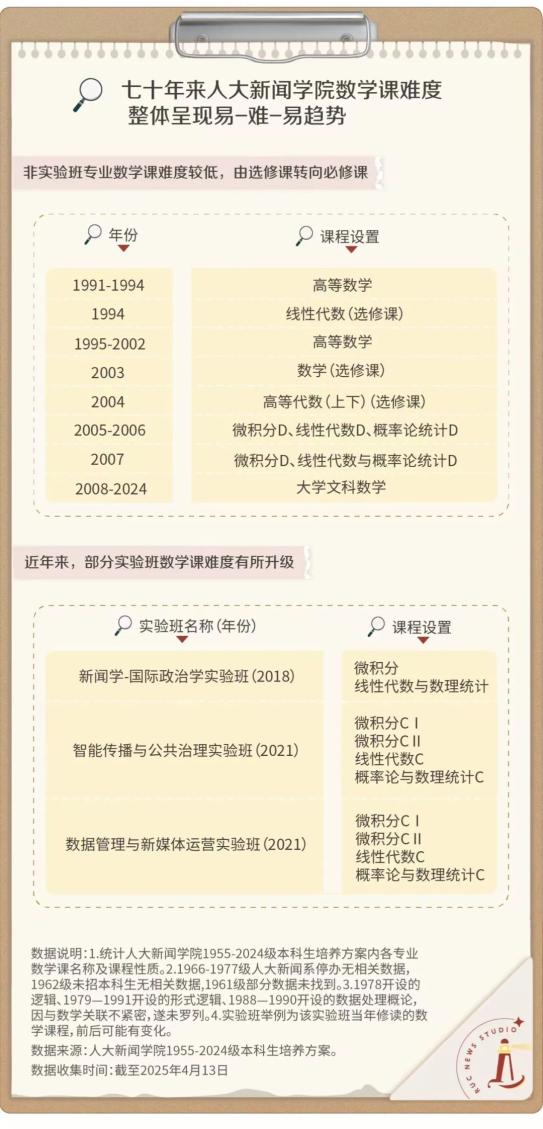

与此同时,数学课程也颇受重视。整体上看人大新闻学院数学课难度呈现由易到难再到易的趋势。非实验班专业的数学课难度较低,从2008年起主要教授大学文科数学。近年来,部分实验班数学课难度有所升级,涵盖微积分、线性代数、概率论与数理统计等内容。

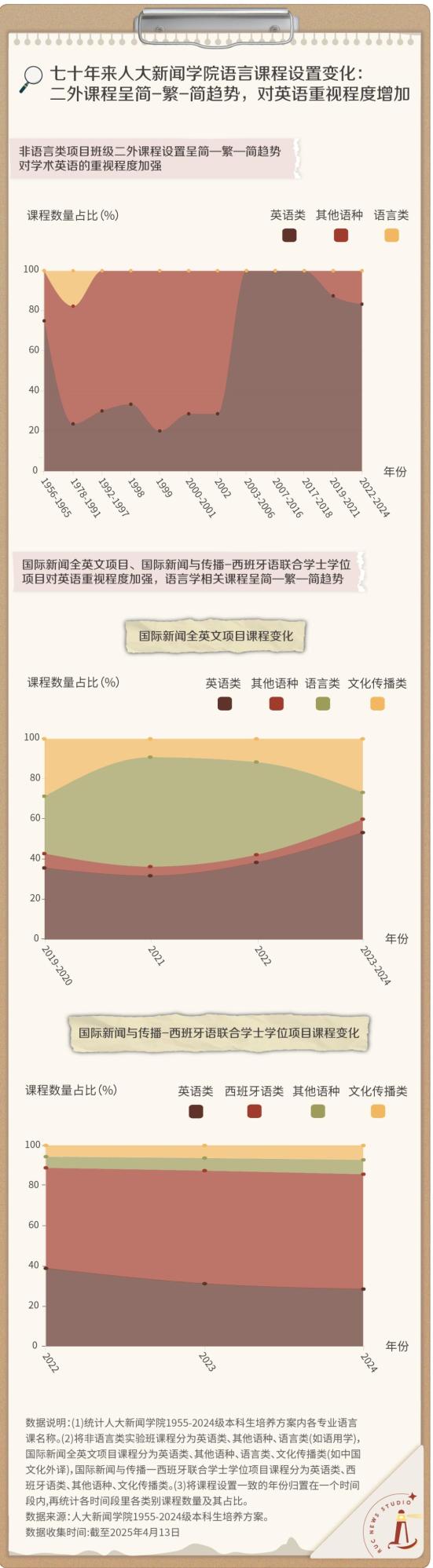

在语言课中,英语课程逐渐成为主导外语课程,如“学术英语视听说”“英语演讲”等必修课程的出现,反映人大新闻教育对学术英语能力和外语沟通表达的重视程度不断加强。与此同时,多语种课程与语言学方向选修同步推进,语言教育展现出国际化和跨文化的特征。

70年教学方案的变迁,是一所学院与时代对话的脚注。从纸媒到融媒,从新闻写作到数据叙事......人大新闻教育的版图在不断延展。它用一张张课程表,描述出一代又一代新闻人应有的知识结构与价值坐标。

值此人大新闻教育七十周年之际,致敬所有在教学方案中留下印记的新闻人,也祝愿下一阶段的人大新闻教育,守正创新,再谱华章。

文末,我们根据课程数据设计了不同年代的课程表(姓名为虚构),一起来探索不同时期人大新闻的课程特色吧!

小彩蛋:点击抽取

“那个年代”人大新闻人的课程表

▼

参考资料:

[1] 中国人民大学新闻学院. (2024). 中国人民大学新闻传播教育七十周年(一号公告).https://mp.weixin.qq.com/s/AXLOlTJsNYxv-5MjgZNzzg

[2] 胡百精,周勇,王润泽,等.中国人民大学新闻传播学科发展简史[J].新闻春秋,2020,(05):5-18.

[3] 陈力丹.新闻传播学:学科的分化、整合与研究方法创新[J].现代传播(中国传媒大学学报),2011,(04):23-29.

统筹:陈雨若

数据:左家齐 宋钰 陈雨若 唐一丹 邓海滢 贾亚欣 邱童 张紫玉 任盈莹

可视化:邱童 贾亚欣 唐一丹 左家齐 宋钰

文案:陈雨若 邓海滢

美编:宋钰

指导老师:方洁

特别感谢蒋秋榕老师、庄德莹老师、李沅傧老师、李兴博老师、

杨奇光老师对本文的数据支持与帮助!

原标题:《人大新闻教育70年丨16759门课程里的时代密码》

阅读原文