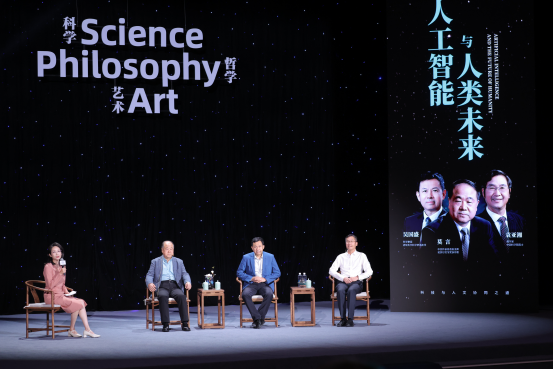

首场 “科学、哲学与艺术: 科技与人文协同之道对话会”举行

9月23日,“科学、哲学与艺术:科技与人文协同之道对话会在北京举办。中国作家协会副主席、诺贝尔文学奖获得者莫言,中国科学院院士、中国科协副主席袁亚湘共聚中国人民大学,与1000余名师生共话人工智能和人类未来。

本场对话会围绕“AI时代,人类何为”“高等教育和人文教育的核心价值何在”“如何创造兼顾技术变革与人文精神的人类未来”三个议题展开讨论。

会上,莫言分享了自己尝试用AI创作的经历,他坦言,AI生成的文章只是大量华丽辞藻的堆砌,毫无情感和思想,“有了李白、杜甫、屈原,才有了古今中外无数的诗人和作家,无论AI的文学创作能力多么强大,都是建立在人类原创作品的基础之上,原创始终是AI发展进步的元动力。”

“人造出来的东西永远不可能超过人。”袁亚湘认为,即使强人工智能(AGI)出现,其智慧也远在人类之下,“汽车比我们跑得快,不等于汽车比我们强,AI或许在某些方面比人类强,但人类是个大的集合的概念,AI的任何突破,底层都是人类数学的突破。”

吴国盛指出,“担忧AI取代人类是幻想的结果”,纵观科学技术发展历史,每一项新技术出现时,担忧和兴奋往往相伴而生,而技术每向前一步,都会经由人类社会的检验。“AI生成的东西一眼就能看出来,糊弄不了,但它诱使你躺平、懒惰、道德下滑,让你过度依赖它进行思考,这才是需要担忧的。”

面对人工智能引发的伦理、法律等问题,在三位嘉宾看来,珍视人类文明的独特性,才能让我们驾驭AI、在不确定性面前保持乐观和自信,走向科技与人文协同的人类未来。

中国人民大学党委书记张东刚表示,探寻科技与人文协同发展之道,是基于对文明本质的庄重叩问,更是基于对育人使命的深刻自觉,“越是身处技术革命突进的时代,越要坚守‘以人为本’的初心;越是置身智慧赋能涌动的浪潮,越要让人文之光和科技之光交相辉映,真正突出人的地位、体现人的价值、符合人的需求、实现人的发展。”

“科学、哲学与艺术如同三盏明灯,是支撑人类文明前行与个体自我完善的核心力量。”中国人民大学校长林尚立表示,“期待以对话会为契机,汇聚起科学、哲学与艺术多学科的智慧,以跨领域对话激发创造性火花,让科学之真、哲学之思与艺术之美深度融合,共同回应时代命题,探寻未来发展,助力人类文明在提出问题、思考问题和回答问题的进程中不断演进。”

面对“文科何为”的时代之问,近年来,中国人民大学积极探索数智化时代高等文科教育发展新路径。学校以“文文交叉、文理交叉”为引擎,推进文理交叉协同突破、深化文工融合创新发展,绘制了一幅以“AI+人文社科”为底色的创新蓝图。成立一系列新型跨学科研究平台、构建以“I-STAR”为核心的智慧课程体系等落于“人”本身的探索,让每位同学成为既具专业深度、又富人文情怀,既能改造世界、更能温暖世界的新时代先锋栋梁。未来,中国人民大学将依托这一品牌,持续推动科学、哲学与艺术深度交融,以“跨界融合”激活文科教育新动能,探索科技与人文协同之道,为推动人类发展行稳致远贡献人大力量。