回望乡土:对媒介化社会的反思

缘起

2024年6月,我到莆田学院做讲座,谈到在地研究的问题。期间池丽君老师向我推荐了疯灯书店,一个传承莆阳文化的在地青年根据地。7月,我去莆田学院参加学术会议,池老师带着我回到我高中学校旧址,接着去了疯灯书店,跟创办者“乔木嘉树”等人聊起家乡的话题,确定在暑假再找时间来书店做分享。在这些90后青年的身上,我看到了年轻一代莆田人对乡土的热爱。8月,一个周末的下午,下着细雨,我在书店分享了这个题目。

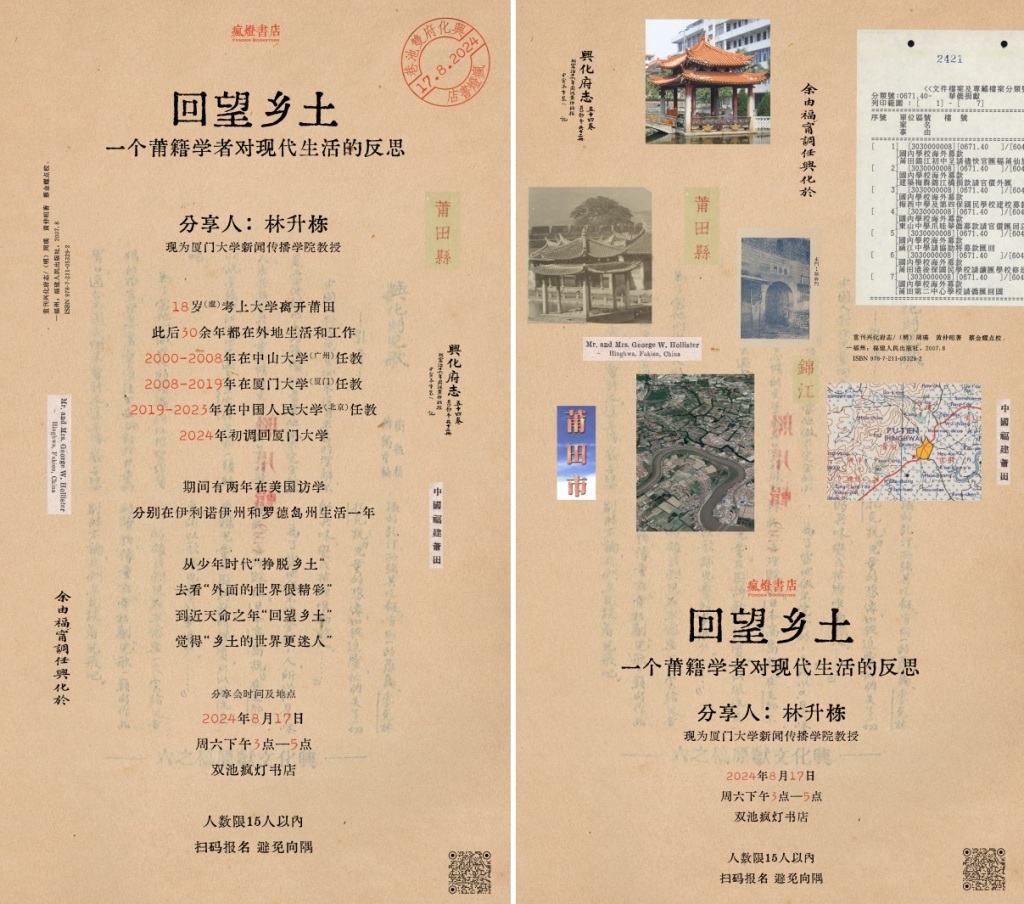

书店设计的海报,很有回望的味道,附在文中。书店位于莆田市区,面积较小,每次活动只能限制10-25人。互联网的世界很神奇,现场来了20多人,有人从仙游、涵江赶过来,有人是第一次来书店,刚开始有些拘谨,据说线上还有70余人。对于乡土,大家怀着一种异乎寻常的热情。开场我讲了几十分钟,随着回应与讨论的深入,大家开始三三两两相互交流。讲座的反响是热烈的,虽然我们讨论的只是此一处的乡土,却可从此一处看到整个中国。中国在江村,在梁庄,亦在莆田。

莆藉只是就我个人的家乡而言,“回望乡土”适用于离开乡土到现代都市生活的人。无论是城市还是农村,人们大都已进入到现代生活了,2000年后出生的中国人被称为“数字原住民”。然而,不要忘记仅仅在40年前,绝大多数的中国人还生活在传统的农业社会中。历史是中国人的宗教,“回望乡土”亦适用于生活在当下的中国人。

文革结束的1976年,我出生于莆田梧塘镇的一个小村庄(西庄)。早年经历过农业社会生活,借助高考鱼跃龙门,挣脱了乡土。在中国广州、北京、厦门三个城市以及美国两个州都居住过,对现代生活有体验,有反思,现场的热烈回应使我觉得有必要记录下来。从少年时代“挣脱乡土”,去看“外面的世界很精彩”,到近天命之年“回望乡土”,觉得“乡土的世界更迷人”。现代生活带来的问题,是可以通过回归乡土来治愈的。

乡土底色

每个人刚生下来,都是一张白纸。父母和周边的环境通过教化和影响,在这张白纸上涂上最初的颜色,即底色。和大多数同龄中国人一样,我的底色是乡土的。小时候生活在四代同堂的大家庭,与周边的邻居有着或近或远的血缘关系,他们共同参与林氏宗祠的活动,平时从事农业活动,有农忙,也有农闲。作为家中第四代的长孙,曾祖会牵着我去后街祭祀,磕头跪拜之后,最开心的就是享用那碗祭过的、油油的兴化炒米粉,在当时绝对是不常吃到的美食。后来我研究文化,又去了美国,发现教化都是这样完成的。江南一带的中国人在祠堂,而美国人在教堂,通过各种仪式奠定了各自人生的底色。作为物理空间的祠堂与教堂,以及围绕这一空间展开的社会活动,如婚丧嫁娶,是个体进行社会化的实践场。

人之初,是人生中最重要的阶段。婴儿习惯第一口奶粉的味道,转奶时容易引起哭闹、呕吐、腹泄等身体不良反应。一个人第一次去到陌生的地方,环境和饮食突然改变,容易出现水土不服。我去大学读书的时候,母亲就给过一包锅灰土。懂事之后,个体可以有意识地理解与思考这个世界。但在懵懂时期,儿童自身也意识不到底色的铺垫过程,一切似乎浑然天成。这张由出生和成长环境涂上的底色,隐藏在我们大脑的最深处,无论个体是否喜欢,在其后续人生经历的丰富与叠加过程中,会不自觉地涌现,并与当下比较。比如莆田传统饮食比较清淡,就决定了进入大学后初尝川菜觉得“好辣”。又如在美国罗德岛州金斯顿教堂,我看到教会给信徒家庭考上大学的子女们颁发礼品时,脑海中就会自然浮现出自己当年拿到大学录取通知书的场景:庄里凡是沾亲带故的,都会煮碗面,夹带一些鸡蛋或一个红包,送到我家里来。金斯顿的场景叠加在西庄之上,在意义生产的过程中,故乡和乡土是挥之不去的。

离开乡土,进入城市生活和工作,个体接受的是一套现代生活方式。现代化是追求效率的。现代生活有着一套周密的日程安排(schedule),人们衣冠楚楚,行色匆匆,生活在一个天衣无缝的计划中。出生于乡土社会的人,尽管融入了现代城市生活,却依然与乡土之间有着千丝万缕的关系。一方面,有些习惯从小养成,不易改变。读费孝通先生的《乡土中国》,有人敲门,你问“谁呀”,通常都回答“我”(我是谁你听不出来吗?),用声气辨人是乡土熟人社会的习惯。另一方面,离开乡土,个体在新的生活环境中重建人际网络,地缘和血缘都是重要因素。他乡遇故知,重温方言或者共享老家美食,都是拉近距离的方式。中国人对家乡的自豪还通过地方特产来体现。我有两位学生都嫁给了山东人,聚会时调侃她们的先生,总喜欢热心地向人推销山东煎饼。即便在异乡,乡土从未曾远离。

媒介化社会

费孝通先生讲到社会学中区分两种不同性质的社会:一种没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;另一种是为了要完成一件任务而结合的社会。前者是“有机的团结”,是礼俗社会,是乡土性的;后者是“机械的团结”,是法理社会,是城市性的。描述得非常准确。乡土生活是集体性的,彼此都是熟人,没有现代意义上的隐私观念。除了农时与祭祀,生活上也没有严谨的时间观念。没有电话,没有手机,时间是模糊的。“我明早来找你哈”,不知道对方准确的拜访时间。该干嘛还干嘛,熟人之间不需要见外,来了就停下来聊聊天,这跟讲求效率和个人隐私的现代生活是格格不入的。但是费先生成书的年代,还没有电视和互联网,我就从社会媒介化的角度来谈谈传统乡土与现代城市生活。

记忆中,5岁前家中没有通电,夜晚照明用火油灯和蜡烛,手电筒可能是唯一的电器,还能听到乡村广播。后来家里通了电,偶尔在换灯泡的时候被电到,有了“触电”的感觉。家里有田,小的时候我干过一些农活,插秧、灌溉、喷农药、收割、甩稻子、点火做饭等。父亲是中学老师,家里有些文学作品,也有湄州日报,后来还订阅了故事会和读者,可以经常翻阅。小学的时候,邻居家买了黑白电视,那是一个群体收视的年代,追《射雕英雄传》《八仙过海》,还有春节联欢晚会。上了大学,家里买了彩电,安装了固定电话。通信慢慢由书面邮寄变成电子通讯。大学的时候第一次触摸计算机,学习用五笔字型打字花了一个学期,毕业那年,我买了当时流行的传呼机。研究生时期开始触网,当时的网页下载很慢,外面的网吧很贵,毕业那年,买了台式电脑和手机,开始用电话线上网。后来互联网飞速发展,上网设备越来越轻巧,无线网络流行、智能机普及,传统媒体的黄金时代过去了。到今天,日新月异的人工智能崭露头角。电子传播技术的发展,使人类进入了全新的、前所未有的高度媒介化社会。媒介化社会是一个全部社会生活、社会事件和社会关系都可以在媒介上展露的社会。在媒介化社会中,媒介的影响力无远弗届,全方位渗透到社会的各个领域。

人与自然的隔离

在传统的乡土社会中,人与自然的联系是相当密切的。传统民居本身就是一个小小的动物园,有壁虎、蝴蝶、蚂蚁、蚯蚓、蝼蛄、蟋蟀、知了、蜗牛、萤火虫、蚊子、蝙蝠等,它们相生相克,那时儿童的成长环境中天天都在上演一种真实的、奇妙的自然平衡。衔泥燕,声喽喽,尾涎涎。犁耙水响,鱼跃虾跳。人与自然和谐共生。每到夏日下午四五点的时间,孩童们就跳入沟渠戏水,用身体感受自然。乡土社会饮用当地的井水,一方水土养一方人。井中放养乌龟或鱼,它们以苔藓为食,有昆虫或腐烂的菜叶掉落到水井里,也会被它们吃掉,从而有效的起到净化水源的作用。江南的村落是逐水而居的,河流就是我们的母亲,上下游之间都有默认的成规。比如在大清早或者傍晚的时候到水边清洗夜壶,以免影响河边百姓日常的洗菜洗衣。在沟渠中戏水的孩童是不需要爬上岸来找个厕所小便的。河流跟井一样都有自动净化功能,这些污垢在往下流奔流的路途中,被水草鱼虾所吸收。跟井水一样,奔流的河水也是“活”的。某矿泉水品牌声称:我们不生产水,我们只是大自然的搬运工。实际上,当优质水源经过过滤处理,以瓶装方式售卖时,其“活”性已经在一定程度上消失了。大自然是搬不回家的。现代游泳池通过氯等各种制剂来灭藻、消毒、抑菌,去除了自然活水中各种可能有害的生物,当然也得摒蔽掉各种无害的生物,纯净水更不是“活”水。

现代社会高楼大厦拔地而起的过程,也是人与自然远离的过程。对于高度媒介化的社会来说,这一切都变成了隔屏相望,或者偶尔到动物园隔栏相望。真实的自然被推向虚拟的网络空间,以影像的方式进入我们的大脑,却远离了我们的身体。大量仿照自然物的玩具进入到家庭中,虚拟现实、增强现实技术试图最逼真地模仿现实,来弥补身体未能“亲临现场”的缺憾。在一个相对固定的空间中,技术试图模仿出原来人们云游四海的感觉。研究人员关注沉浸感、临场感、心流体验等心理概念,试图在身未动脑动的情境中模拟出真实感,达到以假乱真的程度。二次元与元宇宙也进入到现实的空间中,动漫文化体验店使人们通过装扮成虚拟角色体验线上到线下的穿越。虚拟与真实混为一体,难分彼此。在媒介化社会中,人们有可能会陷入自己编织的人造世界中。身体一旦远离自然,我们的精神世界也可能只是空中楼阁。

人与人的隔离

教育伴随着人的成长。人与人的隔离在教育领域体现得特别明显。高度媒介化对教育领域的影响表现为两个方面:第一,无处不在的摄像头,将过去的“人在做,天在看”转变成“人在做,摄像头在看”;第二,人们花在电子媒介上的时间越来越多,过去是“动身体也动脑筋”,现在变成“身体少动脑筋多动”。这两个方面都深刻地影响到现代教育中师与生、亲与子之间的互动。

中国是一个重视历史的国家,历史观念深入到每个中国人的认知中。中国人喜欢慎思追远,抚今忆昔,希望自己不忘初心,慎终如始。墨西哥人有一句谚语:“别跑得太快了,你会把灵魂跑丢的”。在Deepseek、ChatGPT、元宇宙等媒介技术给教育带来巨大冲击的今天,重新回看传统教育的优点与缺点,在当下与历史间找到平衡点,是完全必要的。这个平衡点既不是完全被新技术所裹挟不顾一切往前走,也不是拒绝变化,既有对过往历史的传承与延续,也一直随着时代走向未来。

站在当下,回看传统“一支粉笔、一块黑板、一张嘴”的单调教学方法,从媒介技术的角度而言,无疑是落后的。站在当下,我们也很难想象一个没有移动互联网的世界,没有短视频,没有网络游戏,没有网络文学,生活似乎将暗淡许多。但是,高度媒介化社会的教育也正在呈现出一些问题,可以从传统教育的智慧中获得启示。

教育环境中摄像头的普遍存在,有其积极的一面,保障了师与生,尤其是学生的权益,使得校园虐待、暴力、霸凌等现象大幅减少。师生们时时生活在一个安全文明的校园环境中。摄像头的全景监控,使得过去依靠“人在做,天在看”,转变为现在的“人在做,摄像头在看”,有助于培养学生良好的行为习惯,让文明成为自然。

人在做,只为一生无怨无悔。天在看,只为心安理得。做事凭良心,侧重的是内力的培养。摄像头作为一种外力,通过强制可以达到类似的行为效果,但也面临道德行为内化的挑战。电子监控可能使个体更加注意保护自己的权益,一丝一毫也不能受到侵犯。笔者的侄子在一所小学读书,据说班上有位调皮的男生向一名女生做了一个飞吻的动作,女生在回家后告诉父母,敏感的父母要求调出教室录像(果不其然),要求男生做出道歉。在高度媒介化的环境中,传统成长中嬉戏打闹的场景可能不复存在,打闹与喧嚷、争吵、打架的边界是模糊的。摄像头中的片段是真实的,却也是不完整的。这就好比,一颗痣长在脸上,从整张脸来看没有什么不妥,甚至恰到好处,但今天这颗痣被局部放大,则人人会觉得欲除之而后快。

传统的嬉戏打闹难免会产生身体与语言的冲撞,导致意外的情况却极少发生。在儿童成长的过程中,正是通过嬉戏打闹来控制各种力度,避免擦枪走火的情况。有时力度重了些,对方疼痛并哭起来,受到家长或老师的训斥,下次就懂得收起力道。这次碰到力量比自己弱的,下次碰到力量比自己强的,在打闹中不断体验,在感同身受中、在拿捏分寸中成长是传统教育的一大特色。

电子全景监控使得现代社会中的个体进一步原子化,最大限度避免身体冲撞有可能使人们更沉迷于网络世界。在网络游戏中,人们可以合理合法地冲撞与打斗,并且不负法律责任。然而,从本质而言,网络游戏是一种智力游戏,以赢为目的,缺乏人与人互动过程中身体上的感同身受。未来很多工作都是通过电子媒介来完成的,感同身受的弱化会使得人们只按规则来机械办事,缺乏应有的同理心和悲天悯人的情怀。

机器在不断智能化(人化),并且已经超越了人类。但更令人担心的,可能是人(脑)的机器化。最近,风投资本家马克·安德森提出人工智能可以拯救世界,但马斯克对此表示质疑,他反问:“离人工智能消灭我们还有多少年?”马斯克指出人类现在实际上已处于“半机器人”(cyborg)状态,我们的记忆绝大部分已经外包给了电脑。这是一个值得深思的问题。

大量智能设备的出现有望将父母和教师从繁琐的育儿日常中解脱出来。尽管这些智能设备能够模仿人的行为,并且教导儿童最正确的行为方式,当亲子、师生互动中的情绪性行为不复存在的时候,机器所教导出来的人完全可能采用机器化的思维方式。深度媒介化也影响到教师的备课方式,传统教师对课本有自己的理解与表达,现在的课堂更多借用网络上的模板,就“网”取材,如武汉一位幼师“挖呀挖呀挖”儿歌教学视频爆红后引起全国性模仿。曾经,我们以为人类驯化了小麦,获得了稳定充足的食物来源,人类由狩猎采集的生活开始转换成定居的农业生活。此前,狩猎采集者没有固定的居住地点,他们需要了解自己所捕杀的猎物,更需要了解大自然。但当人类种植小麦生活的时候,就意味着人类被土地所束缚,要去开垦土地,将所有精力用在照顾小麦的生长上,施肥、灌溉、杀虫、除草等,人们的野外生存技能逐渐因为固定的农业生产而退化。我们也被小麦驯化了。今天,人工智能可能上演同样的故事。

重视“身体力行”

乡土社会是一个逐水而居的社会,沿着溪流形成了一个个美丽的村落。河水清澈见底,鱼虾怡然自乐。我记得儿时跟随母亲,她与一众妇女在沟渠边洗衣服,东家长西家短,人与人之间的口头交流非常频繁。在现代城市生活中,人们按下洗衣机的按钮,就可以方便省力地完成传统的工作。乡土社会的村落之间在何时排污方面也达成了某种默契,每个村落都在中游,上游有村落,下游也有村落,默契在同理同情中产生。河中自然也隐藏着一些危险的东西,像蛇类与寄生虫。城市生活使用经过消毒与净化的自来水与游泳池,有效地避开了这些危险。高度媒介化的社会形态,就像经过处理的自来水,或者儿童游乐场沙池中的人造白沙,在去除危险与不适的同时,也丧失了它的生态性与多样性。在媒介化社会中,我们获得了安全与效率,但同时伴随着身体的“不在场”。无论是在人与自然,还是人与人的关系中,我们的身体消失了,只剩下灵魂在对话。在当下,这是一个非常值得反思的话题。

为了恢复身体在个体成长中的重要作用,有些学校开始设置“黑板日”,关掉屏幕,用粉笔和黑板上课,平时上课也限制电子屏幕的使用。电子屏幕是冰冷的,与学生的距离是遥远的,缺乏传统教育的温度和情感。传统教育中老师的指尖和背影,一笔一划,教师的身体参与传递出的温度,会温暖学生的心灵。要建立学生良好的社交力,学校可能要在尽到教育、管理职责的前提下允许嬉戏打闹。孩子们你推我搡,互相嬉戏,是他们成长过程中的必修课。这个过程不仅增强他们的体质,释放压力,解除疲劳,而且建立起人与人相处的规矩与边界。在追逐打闹的过程中,会发生各种磕磕碰碰,那都是自然和正常的情况。家长和教师都应持有包容心,不必对摄像头中的打闹大惊小怪,我们小时候就是这样成长起来的。对学生身体的禁锢带来的负面影响远高于磕磕碰碰的疼痛。此外,老师和家长都应该定期带着孩童去体验野外大自然的生活。只有将“身体力行”与现代媒介技术结合起来,才是完善的教育,也才能真正培养出完善的人。

“身体力行”与现代社会生活的有效结合需要普通民众的创造性。从实践中来,到实践中去。我在福建将乐县参观常口村的时候,仿佛置身于一幅美丽的山水画。村里的露天泳池是现代化的,池水直接从附近的金溪河引入,既考虑了孩童游泳的安全性,又能让人体与自然亲密接触。只有用身体去感受自然,感受别人,现代媒介技术营造的精神世界才会引发深度的共鸣。