中日东三省问题的源起——《1905年东三省事宜谈判笔记》解题

近世海通以来,中外关系变化,新增诸多“交涉”之政,“交涉”之学遂而勃兴,同时也产生数量庞大、性质各异的“交涉”相关文献史料。在近代中外关系文献的整理与利用方面,经数代学者辛勤耕耘,积累丰厚,而今人揆时度势,再辟蹊径,犹可追迹前贤,后来居上。由复旦大学中外现代化进程研究中心组织,戴海斌、张晓川执行主编之《近代中外交涉史料丛刊》,继五年前刊行第一辑十种(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二辑十种(上海古籍出版社2024年),参与《丛刊》工作的整理者多为国内外活跃在研究第一线的高校青年学者,大家都认为应该本着整理一本,即深入研究一本的态度,在工作取向上表现为整理与研究相结合,每一种资料均附有问题意识明确、论述严谨的研究性导言,这也成为本项文献工作的一大特色。今次择其数种,由整理者自述心得,就各类型文献的特色及其史料价值,予以绍介说明。本文为系列推送的第五篇。

《近代中外交涉史料丛刊》第二辑,上海古籍出版社2024年

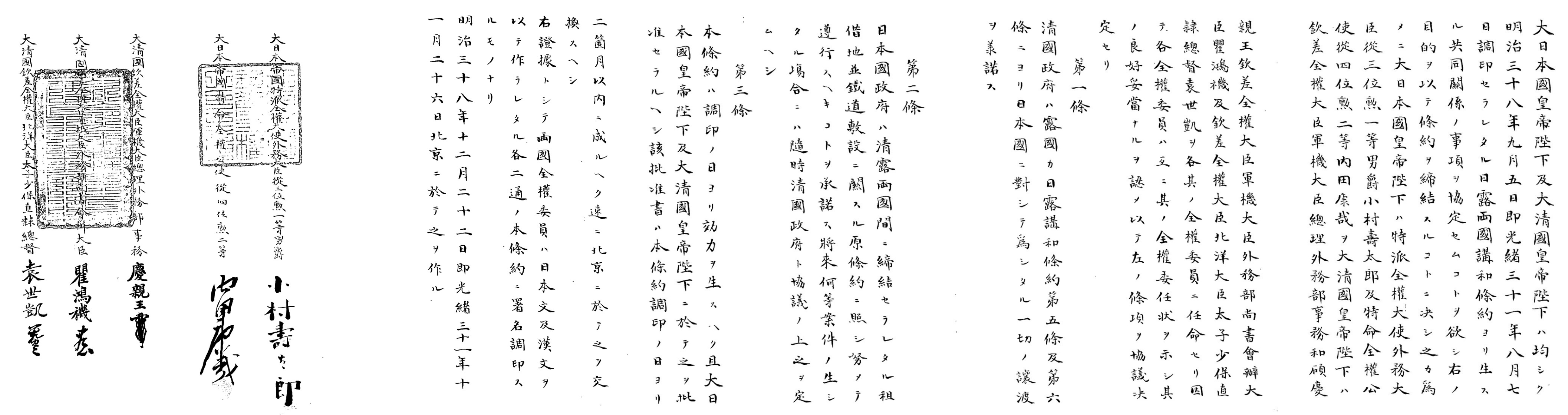

1904-1905年发生在中国东北地区的日俄战争,也有“第零次世界大战”之称,尽管清政府在这场战争中宣布“局外中立”,但这场20世纪初的大战,无论是对中国的国内政治形势,还是中、日、俄三国关系及列强在东亚的关系演变等国际层面,都产生了极为深远的影响。在美国总统西奥多·罗斯福的调停下,1905年9月5日,日本与俄国签订《朴茨茅斯条约》,规定俄国享有的辽东半岛租借权、长春至大连的铁路及相关特权均转让给日本,但须取得清政府同意。1905年11月,日本全权大臣特派全权大使外相小村寿太郎、特派全权公使内田康哉与中国全权大臣军机大臣庆亲王奕劻、军机大臣外务部尚书瞿鸿禨、北洋大臣直隶总督袁世凯在北京举行会谈,最终签订《中日会议东三省事宜条约》正约三款及附约十二款,日本自俄国继承的权益正式得到清政府承认。除此之外,日本还获得开采奉省铁路附属矿产、鸭绿江右岸森林,开设日本租界等多项权益,而谈判中涉及的铁路护路兵、满铁“平行线”等事项之后又成为日本肆意扩大权益的借口,中日东三省问题的远因即肇端于此次谈判。

薛轶群整理:《1905年东三省事宜谈判笔记》,上海古籍出版社2024年

一、文献情况及史料价值

自1905年11月17日正式开议,至12月22日签订《中日会议东三省事宜条约》,中日双方在36日内举行了22次正式会谈。本书(《1905年东三省事宜谈判笔记》,上海古籍出版社2024年版)即是对日本藏此次谈判完整记录的整理。作为记录会谈内容的概要,现存有中文版的《中日全权大臣会议东三省事宜节录》,收录于王彦威、王亮父子整理的《清季外交史料》(外交史料编纂处1932-1935年版)。日文史料方面,日本外务省外交史料馆藏有《満洲ニ関スル日清交渉談判筆記》(《关于东三省事宜的中日交涉谈判笔记》)的档案及日文版会议节录《満洲ニ関スル日清交渉会議録》,均收录于外务省编纂的《日本外交文书》第38卷(日本国际连合协会1958年版)。相较节录内所载的每次会谈的概要、双方讨论修改的条约草案等,日文版谈判笔记完整记录了二十一次谈判的全过程(第二十二次会议为条约签约仪式,谈判笔记未载),不仅包括双方全权大臣的详尽发言,彼此争论分歧所在,甚至还记录了相关人员的神情举止。据参加会谈的署理外务部右丞邹嘉来记载,会谈时其与杨士琦负责记录中文笔记,金邦平记录日文笔记,但这两份笔记的所在目前已不可考。因此,从资料的完整性而言,日文版谈判笔记无疑具有重要的史料价值。本书整理版本即是依据收录于《日本外交文书》第38卷的《満洲ニ関スル日清交渉談判筆記》(《关于东三省事宜的中日交涉谈判笔记》),并参照档案底本及中、日文版会议节录,对日文原文断句标点后进行全文翻译,同时对日文资料及《清季外交史料》中的若干舛误进行了更正。

会谈伊始,双方即约定所有事宜应严守秘密。会议期间袁世凯严密控制相关人员的出入,监视信函的往来,并对有关东三省问题的新闻电报实行审查,内外都处于戒备森严的状态。为免日、英等国通讯员擅发新闻电报影响谈判进程,袁世凯还向日方寻求协助,要求日本公使馆审查日文电报的拍发。正是由于相关信息受到严格的管控,中日双方对谈判内容秘而不宣,以致外界无从得知谈判详情,坊间的种种猜测在一定程度上也影响到对1905年北京会议的认识与评价。1930年代,王芸生首次利用会议节录,以专章论述北京会议的经过,指出日本不仅继承了俄国的地位,还攫得许多额外利益(《六十年来中国与日本》卷4,大公报社1932年版)。随着外交档案的不断公开,陆续又有学者从谈判的准备过程、策略、影响分析谈判的成效,肯定中方谈判主要人物袁世凯的外交努力,认为其挽回了部分利权。此次通过对谈判笔记的整理,还原中日双方在东三省问题上的交锋与妥协,也有助于全面认识清政府在谈判过程中的外交努力及其成败得失。

1905年中日会议东三省事宜谈判官员合照(上海图书馆藏,题记为瞿鸿禨所作,照片为当时旅居北京的日本著名摄影师山本讃七郎所摄)

二、谈判的主要焦点

翻查谈判笔记,可知会议进程大体分为两个阶段,第一个阶段为11月17日第一次会议至11月29日第七次会议,双方就日本提出的大纲十一款展开讨论,除撤兵、铁路经营权等问题外大致达成协议。第二个阶段自11月30日第八次会议开始讨论中方的补充条款八款及日方的补充条款六款,直至12月18日第二十次会议议定所有问题(12月19日第二十一次会议商议条约表述及条款顺序,12月22日第二十二次会议正式签约)。其中,日本报纸披露的谈判陷入停滞时期多在进入第二阶段之后,双方主要围绕撤兵、护路兵及铁路等问题展开了激烈的争论。

(一)关于撤兵与护路兵问题

中方于11月23日第二次会议时提出补充条款八款,其中第一款即言明,“中国政府为维持东方永远和平起见,应请日本国政府将现驻军队从速撤退,自日俄定约之日起除旅大借界外,按十二个月内一律全撤。至保护铁路兵队,应由中国政府查照中俄两次条约中国承认保护之责,并保护该铁路职事各人。所用兵队由中国政府特选精锐,分段驻扎巡护,按每华里驻兵五名,以期周密”,可知撤兵与护路兵两项是清政府最为重视的问题。

因俄国趁义和团运动出兵东北后并未依约撤兵,《朴茨茅斯条约》虽规定日俄两国于十八个月内完成撤兵,但日俄大军驻留东北始终充满未知因素,因此清政府希望将撤兵期限尽量缩短至一年内,力图在取得日本的同意后再与俄国商议。小村则认为问题的关键在于俄国是否能切实履约如期撤兵,且日俄议和时已限定以十八个月为期,如中国先取得俄国同意,日本可相应就此协商。至于外国设护路兵事宜,袁世凯指出并无条约依据,应由中国自行保护,且日本方案中未提及撤去护路兵期限。但小村辩称日俄和约规定铁路沿线每公里驻兵十五人,碍难更改,而日本无意永久驻留,待中国可在东三省确保外国人生命财产安全时,愿与俄国同时撤去护路兵,坚持此事应与撤兵问题采取同一处置。之后,袁世凯又拟定新提案,重申东三省铁路应由中国自行设法保护,日本护路兵未得中国允许应一概撤去,同时作出一定让步,同意日本可暂留专为保护南满铁路的巡捕队若干名,但不得干涉中国地方行政权,也不可擅出铁路界限,且最迟须在日本撤兵后十二个月内撤走。此外,袁世凯还强调十八个月的撤兵期限太过缓慢,要求日本尽速撤兵,并将与俄国商议缩短期限事项写入会议节录。

由于中方态度坚决,小村拟以全权之责,提议以吉长(吉林省城至长春段)铁路、新奉(新民屯至奉天段)铁路的经营权交换护路兵条款,承诺日俄两国军队撤退后,如俄国同意撤去护路兵,日本也将同时撤退。中方认为日本的提案未明确撤去护路兵期限,无法照允。双方一度僵持之后,中方再次让步,提出将护路兵撤退条件写入条约,并将限制护路兵条款存入会议节录。同时袁世凯坚持将中国认为护路兵问题仍未完全解决,保留抗议之意列入会议节录内,而在小村要求下,袁世凯最终同意删去抗议字样得以定案。中方尽管同意护路兵暂时驻留东三省,但也取得艰难进展,如列明撤退条件为俄国允撤,或中俄拟妥办法,或中国可切实保护东三省外国人安全之时;且限制护路兵在未撤之前不可干扰地方行政,也不可擅出铁路界限之外。至于撤兵期限问题,因此事牵涉俄国,日本为免贻有变更日俄和约的口实,推托无法单方面承诺,中国终未能实现既定目标。

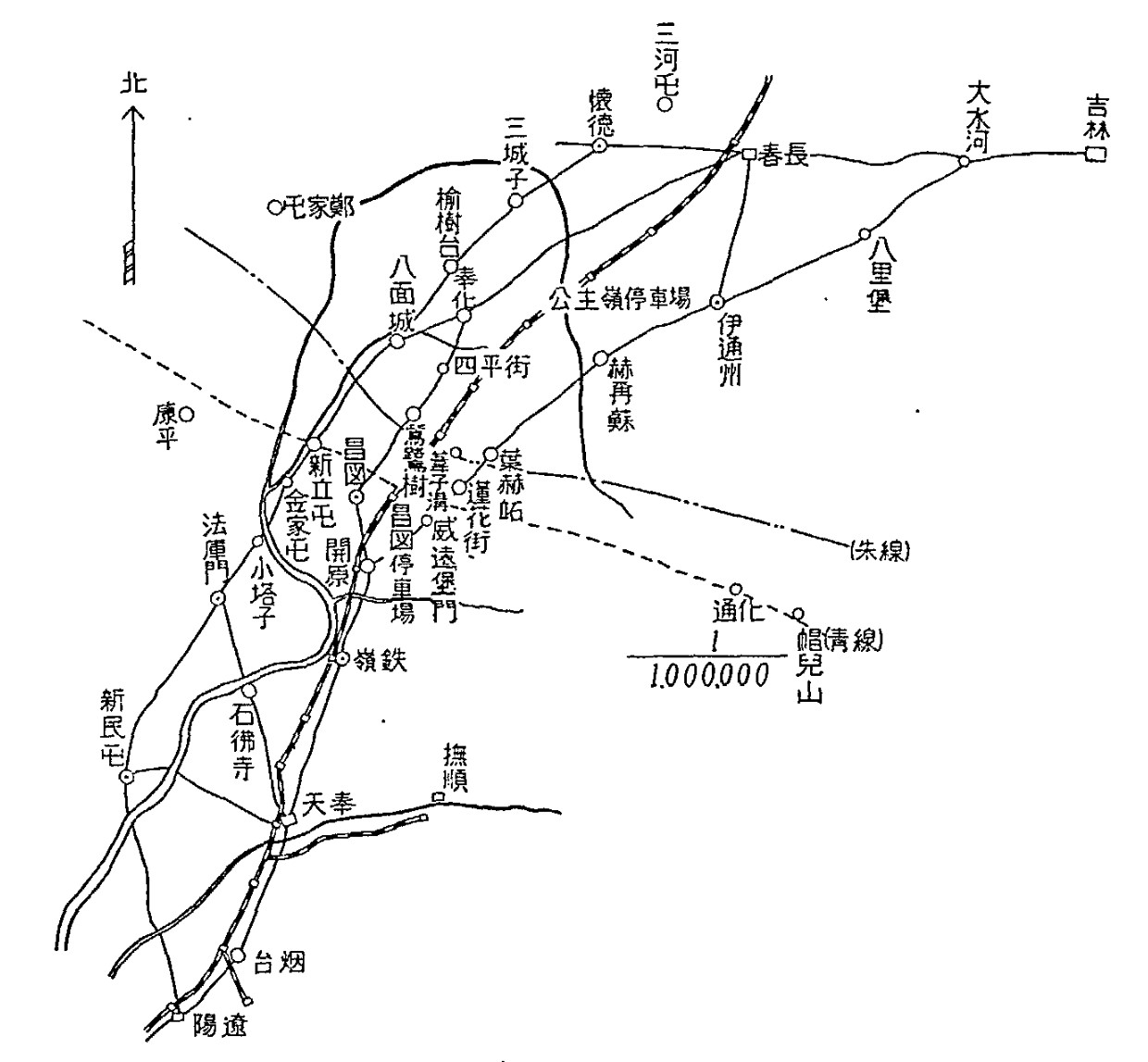

第十一次会议时日方所示《朴茨茅斯条约》签订时日俄两军所占东北地区之地图,图中“朱线”以北为俄军范围,“青线”以南为日军范围(日本外务省外交史料馆藏)

(二)关于安奉、新奉、吉长铁路问题

铁路问题是中日谈判过程的另一个焦点所在,日本在第一次会议提交的大纲第七款要求,“中国政府允将由安东县至奉天省城以及由奉天省城至新民屯所筑造之铁路,仍由日本国政府接续经营。由长春至旅顺口之铁路将来展造至吉林省城一事,中国政府应不驳阻。”其中,安奉铁路为战时日本为从朝鲜调运军队和物资私自敷设的军用窄轨铁路;新奉铁路同样是战时日本私自敷设的军用短途铁路,但为人力推车;吉长铁路则是尚未敷设的铁路。日本旨在通过谈判将战时非法攫取的利益正当化,借此进一步染指铁路沿线的权益。中国在第二次会议时对此提出修改意见:安奉铁路须于五年之内拆除,或由中国出价买回,在此期间专门用于运用各国工商贸易货物,也可运送中国官商货物及士兵、军需物资;新奉铁路由中国赎买改建,其余各处军用铁路一律拆除;吉长铁路由中国筹款自造,资金可向日本贷借,其他南满铁路支线应予拆除。

双方自第四次会议起正式商议铁路问题,小村认为安奉、新奉铁路在日本的东三省防御体系中起到极为关键的作用,希望比照南满铁路,由日本经营管理。袁世凯指出东三省为中国领土,日军敷设两铁路时未与中国商议,自有权要求日本拆除。如俄国将来在其势力范围内采取同样举动,中、日均无法拒绝,因此应按中国的方案办理,但经营年限满期后可以酌情展延。双方围绕主权及军事问题,就安奉铁路的经营年限、改良方式、改良期限等反复辩驳。为打开僵局,袁世凯提出两个新方案:其一,铁路改良期限设为二年,改良办法由中日派员商定,日本经营期限自改良竣工之日起,以十五年为限,期满后中国出价买回,中国货物由该路转运,按照山海关内外铁路章程给价,运送中国士兵、饷械按照东省铁路章程办理;其二,中日合办安奉铁路公司,将现有铁路售予该公司,经营期限定为二十五年,期满后中国出价买回。小村倾向接受第一个方案,双方又就改良期限的计算方式、改良办法等展开商议才达成一致。

关于新奉铁路,中国指出1898年借英款修建关内外铁路时,已订明不许他国敷设支线,且新民屯位于辽西中立地区,须由中国自行敷设。小村遂提出折衷办法,新奉铁路以辽河为界,奉天至辽河段由日本经营,辽河至新民屯段由中国经营,横跨辽河的铁桥由双方合资修建。但袁世凯以英国有优先承办关内外铁路支线权利,及奉天为清帝陵寝所在,北京至奉天的铁路必须由中国自造为由拒绝了该项提议。

吉长铁路方面,小村表示日俄议和时日本以放弃长春至哈尔滨铁路的权利换得该铁路的敷设权,实将其视为南满铁路的延长线,希望按照安奉铁路办法一律办理。袁世凯则声称清政府已两度下旨由中国自行敷设该铁路,惟需借款时可先向日本商借。

由于双方的立场存在明显分歧,进入第二个阶段后,为获取新奉、吉长铁路的经营权,日本调整了策略。小村在第十五次会议上提交新方案,表示吉长铁路所有权归属中国,但敷设及经营权交由南满铁路公司办理;新奉铁路辽河以东路段比照安奉铁路办法办理,辽河搭桥事宜由中日合办。同时声明一旦中国接受此方案,作为交换条件日本可承诺日俄两国撤兵后,如俄国同意撤去护路兵,日本也将同时撤退,此外也将撤回渔业权的要求。但袁世凯始终坚持吉长铁路应由中国自行筹款建造,款项不足部分可借用日款,不超过工程总费用的半数。双方就聘用日本工程师、具体借款办法等多次商议后,才基本达成一致。

至于新奉铁路,中方不同意小村的提议,只是允以辽河以东路段可聘用两名日本人协助经理,而日方始终坚持比照吉长铁路办法办理,如中国不允则搁置另议。最后,袁世凯予以一定让步,在提出的新方案中保留中国赎买改造的条款,同意辽河以东线路的建造款项向日本贷借半数,偿还期限为十八年,借款办法比照山海关内外铁路借款合同拟定,其余军用路轨一律拆除,同时要求日本交还占取的新奉间电信线。小村也不再坚持,只是提出其他军用路轨于撤兵时必然拆除,无需特别订明,而电信线事宜日前已商定将来随时协商,不必再列入会议节录。袁世凯则坚持将军用铁路问题列入节录,但在得到小村回国后当从速催办电信线相关交涉的承诺后,同意删去相关条文。至此,铁路问题的交涉大体尘埃落定。

整个谈判过程中,庆亲王奕劻因病只出席了第一次、第十六次、第十七次、第十八次、第二十二次会议,除去首尾两次礼节性的仪式外,实际只参加了三次会议。从谈判笔记可知,中方主要的发言者为袁世凯。另据邹嘉来日记载,在收到日方的大纲十一款后,袁世凯亲自起草了中方修正案,经与庆亲王、瞿鸿禨商定后再与日方续议。因此,袁世凯可视为实质的交涉负责人。由于谈判时长大致多为两至三个多小时,讨论最激烈的第五次会议则近五个小时,相比日俄朴次茅斯和谈在27日内举行了10次正式会谈,北京会议的强度之大、交涉进展之困难可想而知。袁世凯虽然在会谈期间抱病在身,但每次会议都长时间与日方争论条款细则,最终迫使日本作出让步,一定程度上挫败了日方欲在“南满”大幅扩张权益的企图。除上述撤兵、护路兵及铁路问题外,中日还就恢复东三省行政、设立通商口岸、东三省林木采伐权、内河行船权、渔业权、奉天省附属铁路矿产等诸多问题进行了商议。虽然在直接关系主权的撤兵、护路兵问题上收效甚微,但在铁路问题方面对日本的无理要求进行了较大程度的抵制。至于其他由俄国转让给日本的权益,日本最初拒绝按照中国拟增的九项补充条款商议细目,但在袁世凯的争取下,其提出的日本须遵照中俄借地、造路原约,遇事随时与中国妥商厘定的条款得以列入正约,对日本恣意解释继承权利进行了限制。考诸谈判笔记中所载双方活动及最终签订的正约、附约及会议节录,当可对具体条款的形成过程有一深入认识。

《中日会议东三省事宜条约》正约日文版(日本外务省外交史料馆藏)

三、“密约”说疑云与东三省问题的悬案

然而,就《中日会议东三省事宜条约》的影响而言,围绕最终形成的会议节录,嗣后相继衍生出所谓“满铁”平行线问题及新法(新民屯至法库门段)铁路、大石桥支线、抚顺烟台煤矿、安奉铁路沿线煤矿、京奉铁路延长线等东三省“五悬案”的交涉,以及“二十一条”要求中的“南满洲”各矿开采权、吉长铁路经营权等问题,意义可谓十分重大。

关于会议节录,中日在首次会议时商定,为记录会议纲领,每次用中、日文存记会议节录,并由两国全权委员署名,会议之事严守秘密。第二次会议时,小村提出不便公开事宜可作便宜处理,也可列入会议节录,袁世凯表示了同意。但第十二次会议再次讨论日本大纲第一、第二款东三省内政改革事宜时,中方认为此两款有损中国主权,且有他国在各自势力范围内援引此例之虞,拒绝列入条约之中。小村提议可将其两款合并为一项声明存记会议节录内,袁世凯与其反复磋商文案表述时,曾言及“条约自当公布,会议节录虽为秘密记录,但将来与条约一同保存,具有同等效力,惟如密约性质”。第十八次会议伊始,中方欲将吉长铁路自行筹款筑造的修正案写入会议节录时,庆亲王曾发言称“会议节录应与条约有同等效力”,可知中方全权大臣当时均认为会议节录与条约具有同样的约束力。

另一方面,日方全权大臣小村寿太郎回国后,为履行条约批准手续于1906年1月6日接受枢密院审议时曾作如下说明:“新奉铁路虽于条约内未有载明,实则名义上由中国政府敷设,日本掌握实权,此乃会议节录承认之密约。吉长铁路亦如上述由中国政府敷设,实权操诸我手,此亦作为密约载明于会议节录。与其他铁路相关者亦有两个密约,其一为中国在吉林地方不允许日本以外的外国或外国人敷设铁路,亦不与日本以外的外国或外国人合办敷设铁路;其二为不敷设与旅顺长春段铁路的平行干线,也不敷设有损南满铁路利益的支线”。当日明治天皇出席枢密院会议,听取小村说明后,议长山县有朋宣布表决,全场一致通过批准该条约。由此可知,日方全权大臣也有类似的认识,并在政府高层范围内形成共识。

须注意的是,会议节录的内容并不能单独脱离《中日会议东三省事宜》正约、附约,其条款正是对条约的解释补充,及对条约内未涉及问题的初步谅解,这三部分内容构成了北京会议所涉议题的各个方面。综观谈判笔记中双方具体讨论的记载,可知对会议节录内容的斟酌并不亚于对条约条款的重视,如若相关条文对双方不具有约束力,显然无法回答一个疑问,即两国全权大臣为何要就此费尽精力反复辩驳。然而,会议节录的部分内容只涉及重要问题的原则依据,如何就具体问题进行沟通、制定解决办法仍有待中日之间的进一步协商。如日本屡次提及的“满铁”平行线问题,袁世凯在第十一次会议讨论时曾强调中国作为地主,自有敷设铁路之权,即便节录第八款列明“中国政府于未收回南满铁路之前,于该路附近不筑并行干路及有损于该路利益之枝路”,但有关“附近”的具体距离、“并行”的定义、“干路、支路”的解释等双方并未形成统一的结论,这也成为了日后中日交涉的一大悬案。

1932年1月14日,日本外务省公布所谓《秘密议定书》,其内容即为会议节录存记的十六款条文。此举是为应对“九一八事变”后国联调查团所作的资料准备工作,旨在强调中国不守信诺,将中日争端的起因归咎于中国,该议定书后由外相芳泽谦吉提交给国联调查团。与此同时,担任国联调查团中方顾问的顾维钧也召集众多研究中日关系和东北问题的专家,编制说帖以备国联调查团参考。4月27日,南京国民政府向国联调查团提交《关于平行线问题及所谓一九零五年议定书之说帖》,指出日本所谓《秘密议定书》只是自每次会议所载的临时谅解任意摘出,1905年北京会议签订的正约及附约内并未提及平行线问题,也无条文赋予日本阻止中国在东北建筑铁路的权利,因此该《秘密议定书》并无法律意义及效力。王芸生也附以专论《辟所谓<秘密议定书>》,从外交惯例和法理层面阐述会议节录并无法律效力,并比照日俄朴次茅斯会议录,认为两者形式与性质完全相同,驳斥了日方的主张。历经半年多的调查后,国联调查团于1932年10月公布报告书,其中第三章《一九三一年九月十八日以前中日关于满洲之争执》部分就《秘密议定书》的存在指出,“所谓一九零五年十一月至十二月间中国出席于北京会议之全权代表关于‘并行铁路’之允诺,并未载于任何正式条约,惟一九零五年十一月四号北京会议第十一日之会议记录中载有此项所谓承诺”,认为真正的问题在于会议节录的性质,即“华方有无履行之义务,是否有正式条约之效力,且在适用上并不受时间及事态之限制”,需要从国际法的观点进行阐释,“取决于公正法庭之判断”。报告书进而明确指出,“此段关于‘并行铁道’彼此争辩之文字,实为中国全权代表之一种声明旨意之语,是则毫无疑义者也”,这也体现出日本肆意曲解“并行线”表述,抗议中国在东北修筑铁路的行为是站不住脚的(《国联调查团报告书:附世界各国人士之意见》,上海申报社1932年版)。

1905年中日订约后,日本大肆在东北扩张利权,炮制“间岛问题”、东三省“五悬案”等问题,极力制造其在东北的“特殊地位”,种种行径实际上已严重违反条约的相关规定。但在与清政府的交涉中,日本片面强调条约中对其有利的条款,不惜恃强凌弱以既成事实强行施压,对维护中方利益的条款则强词夺理,拒不承认,这些都导致条约的约束力丧失殆尽,随之而来的就是日本对中国东北地区的侵略日益加深。

四、历史的余声

抗战胜利后,1948年冬叶景葵入手一张中日会议东三省事宜谈判官员合影后,特嘱托曹汝霖标注相关人士的姓名。作为当年以随员身份列席会议的亲历者,回望数十年来日本侵略中国的过往,曹汝霖百感交集的慨称,“袁全权对于东三省权利争之甚烈,历一月有半之久,仅允日人继俄人旅大租借权、南满铁路权、抚顺煤井及合办鸭绿江森林。东三省不将并行线荦荦为大端而已,日人以未偿其欲,深致不满,终提廿一条之要求,卒酿九一八事变,浸及于世界二次大战。倖获胜利,还我河山”。显然,在曹汝霖看来,日本步步紧逼的侵略野心正是源自于1905年的北京会议。

1905年中日会议东三省事宜谈判官员合照(上海图书馆藏,题记为曹汝霖1948年冬所作)

今年适逢《朴次茅斯条约》及《中日会议东三省事宜条约》签订120周年,相较于欧美、日本学界对日俄战争史料整理的重视与研究的积累而言,中国的相关工作无论在广度和深度上都仍有不小的进步空间。期待本书的整理出版或对推动中国与日俄战争关系的研究有所裨益。