8小时《大师与玛格丽特》:长度可以是特点,但不是价值标准

2025年上海静安戏剧谷的重磅剧目——俄罗斯圣彼得堡马斯特卡雅剧院带来的八小时话剧《大师与玛格丽特》,无疑是备受期待的剧目之一。这部改编自布尔加科夫魔幻现实主义巨著的超长剧目,由著名导演格里高利·科兹洛夫执导,试图在舞台上重现小说中莫斯科的荒诞、彼拉多的千年悔恨,以及大师与玛格丽特的爱情。

观众在剧院坐足了八小时,在拖着身体疲惫走出剧院后,各种不同的感受迫切要相互交流,在几次的幕间休息中都能听到不少观众两极般的讨论。一部戏的长度,可以是特点,但从来不是一种价值标准。这位曾经用八小时史诗话剧《静静的顿河》打动上海观众的导演,这次是否给观众带来更高级的艺术体验?

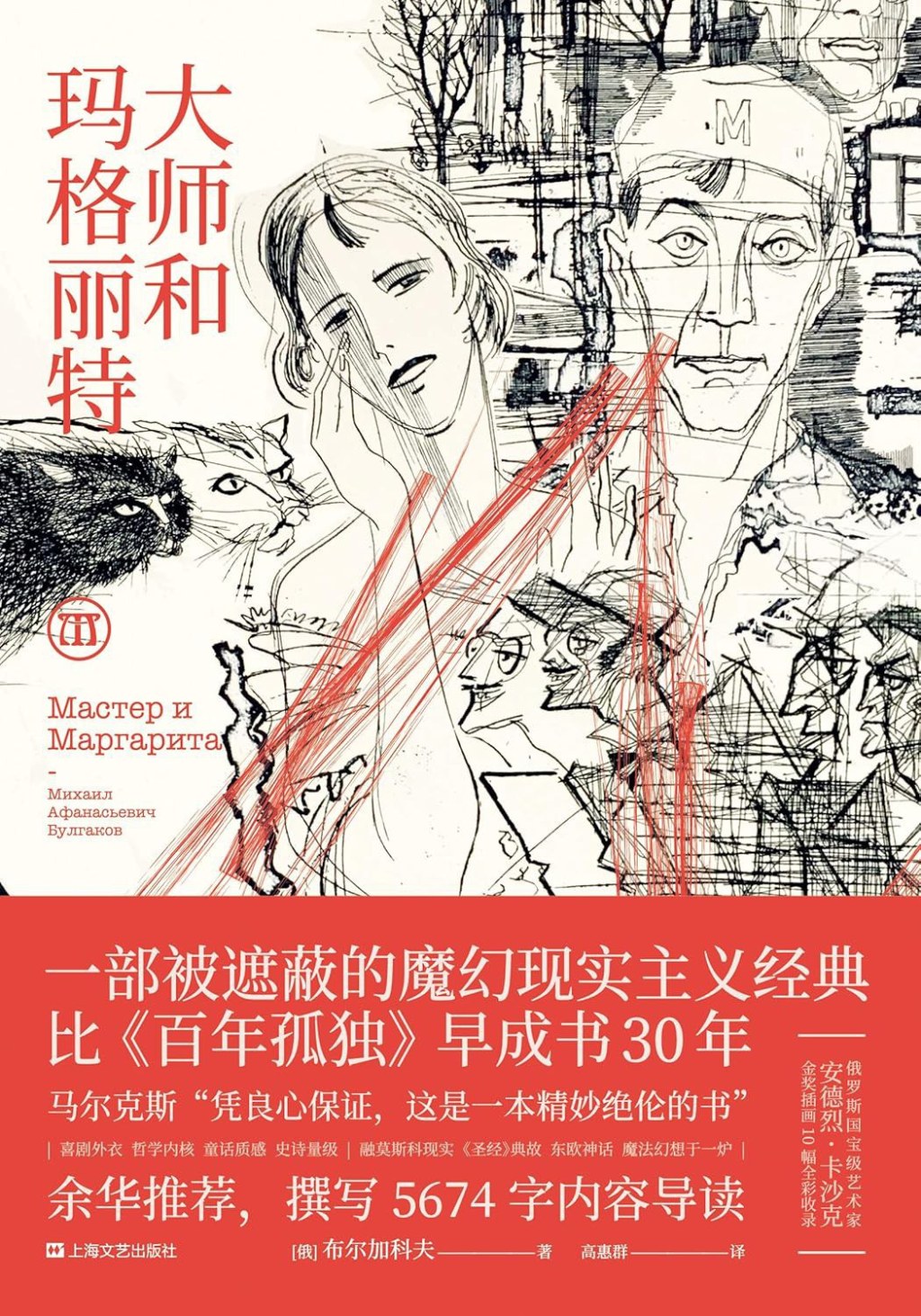

话剧《大师与玛格丽特》海报

俄罗斯文学+魔幻现实主义,中国受众能共情

对于绝大多数中国人而言,布尔加科夫还没有达到列夫托尔斯泰、契诃夫等所为人熟知的程度。他的小说《大师与玛格丽特》创作于20世纪30年代,但直到作者去世26年后才得以面世。这部揭示了人性、爱情、公正和善恶有报等主题的小说一经翻译,在中国读者心中的地位就远非一部简单的魔幻小说可比。

这种“被压抑的杰作”的命运,让当时的人们能找到隐秘的生活回响。中国读者常将该书与拉美魔幻现实主义比较,可能淡化其苏联历史背景,更关注超现实叙事和哲学隐喻。小说中的基督教元素(如耶稣与彼拉多的故事)对部分中国读者可能较为陌生,而撒旦舞会的荒诞性更易引发对权力与道德的反思。人们也会将小说中众生相进行异时异地的类比,赋予其本土化解读。这些本是“题外事”,似乎与创作本身无关,但却是中国观众接受这部戏的绝对前提。

原著作者布尔加科夫

中译本《大师与玛格丽特》书封

《大师与玛格丽特》在1987年被翻译到中国,正是中国新时期文学与西方魔幻现实主义双向奔赴的时期。莫言、余华等人在当下短视频中频繁闪现出的名言快语,常将青年人折服并为之追捧,其实质是他们能以高明智慧的表达方式,将原本赤裸残酷的现实以更直击灵魂的真实来呈现,并又多了几分无奈坦然和清醒的哲思。他们都闪现着魔幻现实主义的历史光彩。

关于这部戏的原著,中国观众对它的内容不但共情,更期待的是其魔幻现实主义的“魔幻”因素。

取舍之下,“布尔加科夫宇宙”如何让观众沉浸

“让人知道”,这句话出现在原著小说的关键场景——罗马总督彼拉多私下审问耶稣(书中称“约书亚·哈-诺茨里”)时,耶稣提到“真理之国”终将到来。“让人知道”在小说中既是宗教预言,也是政治隐喻。布尔加科夫暗示艺术(如大师的小说)和超自然力量(如沃兰德)可能是打破沉默的途径。这句话凝聚了全书的核心命题:面对压迫,个体是否有勇气“让人知道”真相?而对于布尔加科夫这样一种隐喻式呐喊,创作者又该如何让观众知道?

原著小说体系庞大、人物众多、线索繁杂,在现实与幻想、历史与传说两个叙事层面展开,共有四条情节线:当代莫斯科众生相、地狱来访者,大师和玛格丽特的故事,还有古代耶路撒冷的事件。通过魔鬼撒旦造访苏联莫斯科引发荒诞事件,串联起一位被压制的作家“大师”与爱人玛格丽特为守护艺术与爱情的抗争,以魔幻寓言批判极权社会的虚伪,并探讨善恶、救赎与人性永恒的矛盾。构建有效的戏剧语言来传递小说的精神内核是搬演名剧的核心任务。可以说,无论观众进入剧场前是否看过原著,从戏剧作为剧场空间艺术而言,都必须做出取舍剪裁才能适合搬上舞台。

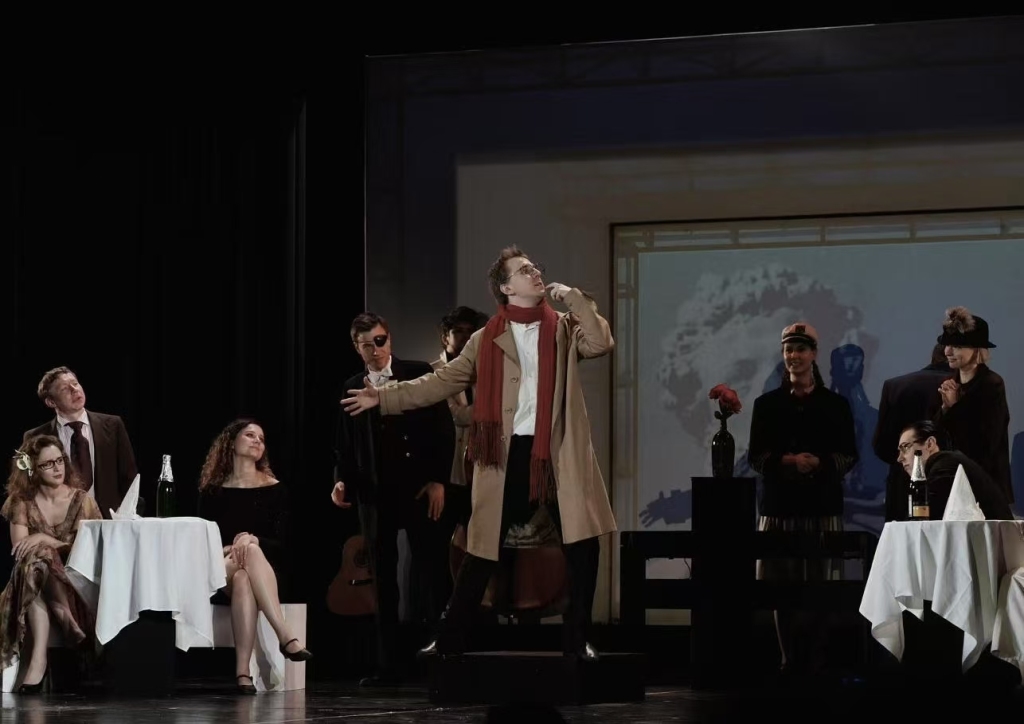

剧照

科兹洛夫似乎在打造一个“让观众完全沉浸的布尔加科夫宇宙”,为此不惜采用八小时的马拉松式演出结构。上半场和下半场各四个小时,共分四幕:《万尼亚·流浪者》《大师》《莫斯科与邪恶力量》《玛格丽特》。叙事上其实颇费了不少工夫。由于布尔加科夫在创作时将不少自身经历与感受投在小说中,因此创作者将他设计为串联所有内容的线索人物,直接出现在剧中。

这一手法不算新鲜(如近来巴西仓库剧团来上海演出的《布拉斯·库巴斯死后的回忆》,作者马查多也化身为一个角色出现在剧中进行讲述),但相对能有效地加强叙事,将几条线索进行有效的串联。但值得注意,在注重叙事完整性的同时,又采取以全景式叙述俄罗斯百年来的现实与历史,并加入不少的戏中戏,这无形中又加剧了内容体量——从戏剧作为空间艺术而言,这种构思设计显然有些理想化了,极大挑战演员与观众的生理极限。

原著中那些原本魔幻的社会讽喻和存在主义思考,创作者采取的是相对含蓄的处理,尤其是对现实主义手法的偏重。例如小说中沃兰德在杂耍剧院那场揭露人性贪婪的魔幻场景,在舞台上被赋予了一种近乎写实的质感,使得原著那种嬉笑怒骂的荒诞张力有所降低。导演团队显然在“讲好故事”方面倾注大量心血,但布尔加科夫原著的伟大,恰恰在于它如何用魔幻的叙事外壳包裹对权力、艺术与自由的深刻思考。当这些思考未能找到恰当的舞台对应物时,再精确的文学转译也容易流于表象。

下半部的超现实场景的视觉转化相对较多,主要依靠多媒体投影和灯光变幻,但在表现玛格丽特飞行、黑猫别格莫特的诡谲等关键意象时,想象力似乎受到一定制约。放在静安戏剧谷中众多以追求技术与艺术结合的探索中(如同一时间演出的加拿大导演罗伯特·勒帕吉的《月球背面》)来看,该剧技术上的处理会给观众一种过于质朴之感。

此外,极为重要的彼拉多,其内心挣扎在时间分配上略显局促,使得他与耶稣的对话缺少了原著中那种直击灵魂的哲学重量。

显然,这对没有读过或了解过原著的观众而言,能从演出中“知道”的内容就会相对有限。中国观众对布尔加科夫的亲近,本质上是对相似历史境遇下个体命运的关注。如果舞台不能敏锐地捕捉这种情感连接,那么再完整的文学再现也难免会与当代观众产生某种疏离。

剧照

超长演出证明上海对戏剧多元的接纳能力

无论是现代社会节奏还是从人的生理角度而言,在剧场超过4个小时的演出都极大增加了多重挑战。上海观众向来以开放包容的观剧态度著称,更对前沿的艺术表达有着强烈的期待和呼唤。本土导演赖声川的《如梦之梦》长达八个小时,多年来即便在昂贵票价之下,仍是每次演出一票难求;波兰导演陆帕的《酗酒者莫非》《狂人日记》都长达五小时以上,却能够在上海引发“陆帕热”。这都证明了这座城市对戏剧多元的接纳能力。“超长”本身若要成为艺术优势,必须建立在每一分钟都不可或缺的基础之上。

真正的“让人知道”,不在于演出时长的绝对数字,而在于舞台呈现能否像布尔加科夫的笔触一样,既呈现故事表象来揭示现实的本质,又以一种超现实和哲学隐喻的魔幻叙事来呈现“让人知道”的内容,完成艺术表达的需要——直达精神和灵魂层面的震撼。这,恐怕就需要作为主创和观众一起重新考虑,如何获取在魔幻与现实之间游走的锋利感,以及那种让读者在荒诞中看到自己的共情力。减少对文学叙事的亦步亦趋,更多探索戏剧本体语言(如肢体、空间、声音等)的表现潜力。

剧照

八小时的《大师与玛格丽特》是一次值得尊敬的艺术探险,但它还提醒我们:观众愿意为优质的长剧付出时间,但前提是每个场景都能在情感或思想上带来不可替代的体验。

(程姣姣,上海大学上海电影学院,助理研究员)