西夏文残碑等文物来沪,见证一段神秘灿烂的历史

西夏是中国历史上由党项人在中国西北部建立的朝代,雄踞西北近两百年,曾和辽宋金并立。

4月29日,“贺兰山下‘桃花石’——西夏文物精品展”在上海市历史博物馆正式开幕。西夏文残碑、西夏文首领印 西夏文铜牌、耀州窑瓷器、刻花牡丹纹金碗……一百余件来自宁夏的文物展品从不同角度展现西夏神秘而灿烂的历史,也彰显出辽宋夏金时期,西北地区各民族对中华文明的历史认同和文化认同。

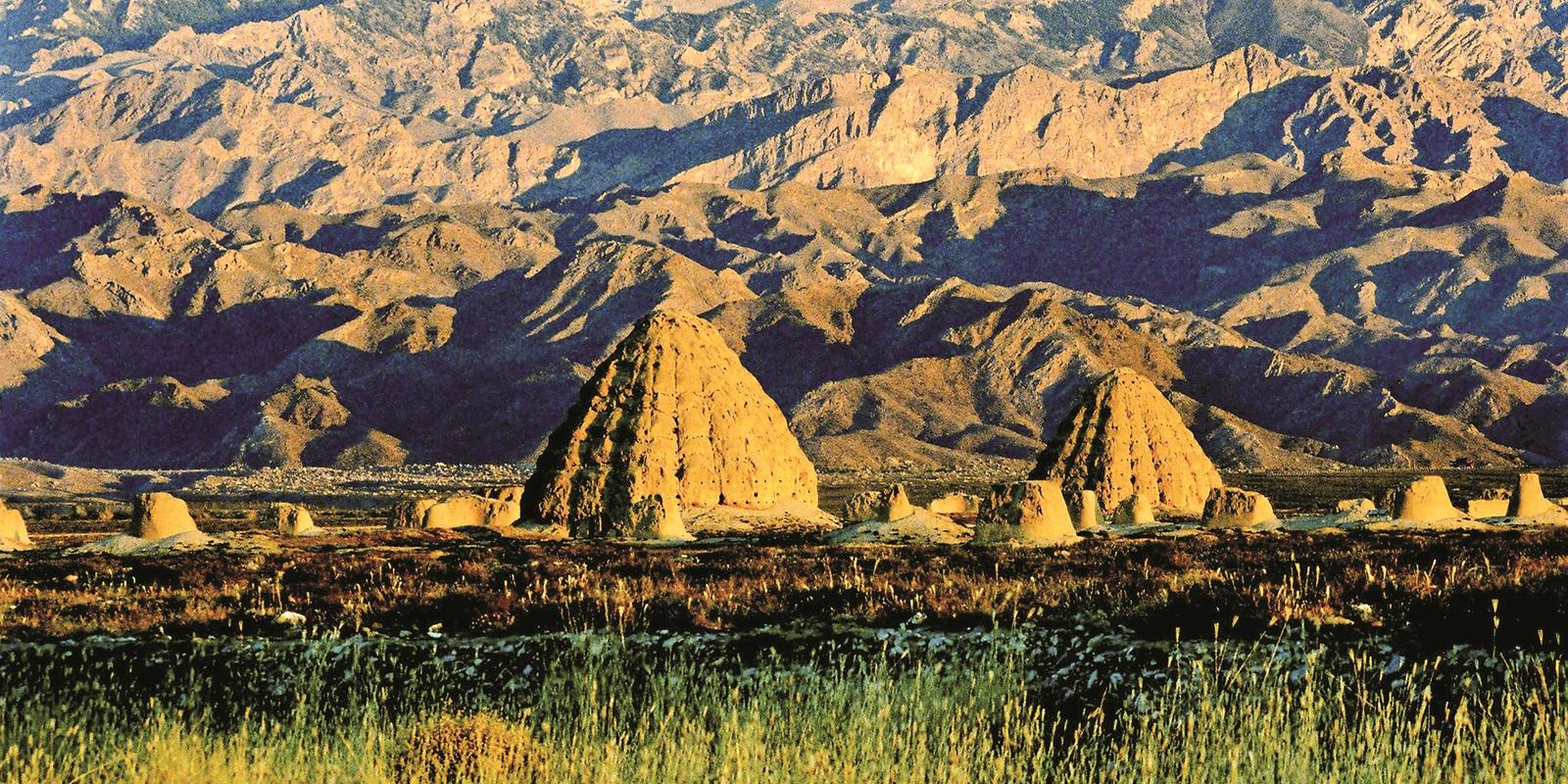

贺兰山下的西夏陵 宁夏回族自治区文化和旅游厅 供图

西夏(1038—1227)是党项人在中国西北部建立的一个地方政权,以兴庆府(今宁夏银川)为都,延续了近两个世纪。“三分天下居其一,雄踞西北两百年”。它前与北宋、辽平分秋色,后与南宋、金鼎足而立,还曾多次阻挡成吉思汗的蒙古铁骑。但因元朝建立后,未单独修史而成为一段神秘的往事。

展览现场

展览现场

西夏曾有怎样的辉煌?展览分为“共逐‘中国’之统”“共享‘中国’之利”“共创‘中国’之美”“共奉‘中国’之陵”四个部分,从政治、经济、文化等不同侧面生动揭示西夏神秘而灿烂的历史以及与中原文化交往、交融的过程。展览汇聚了来自西北的120余件展品,其中近三成为一级文物,包括黑釉剔刻花四系扁壶、西夏刻花折枝牡丹纹金碗、石雕力士志文支座等,涵盖多种器物门类。

宁夏回族自治区博物馆馆长王效军在导览时介绍,“展览的核心意在通过文物,从不同角度呈现西夏对中原文化的继承和效仿,彰显出辽宋夏金时期西北地区各民族对中华文明的历史认同和文化认同,实证西夏在中华民族多元一体格局和统一多民族国家形成中的重要贡献。”

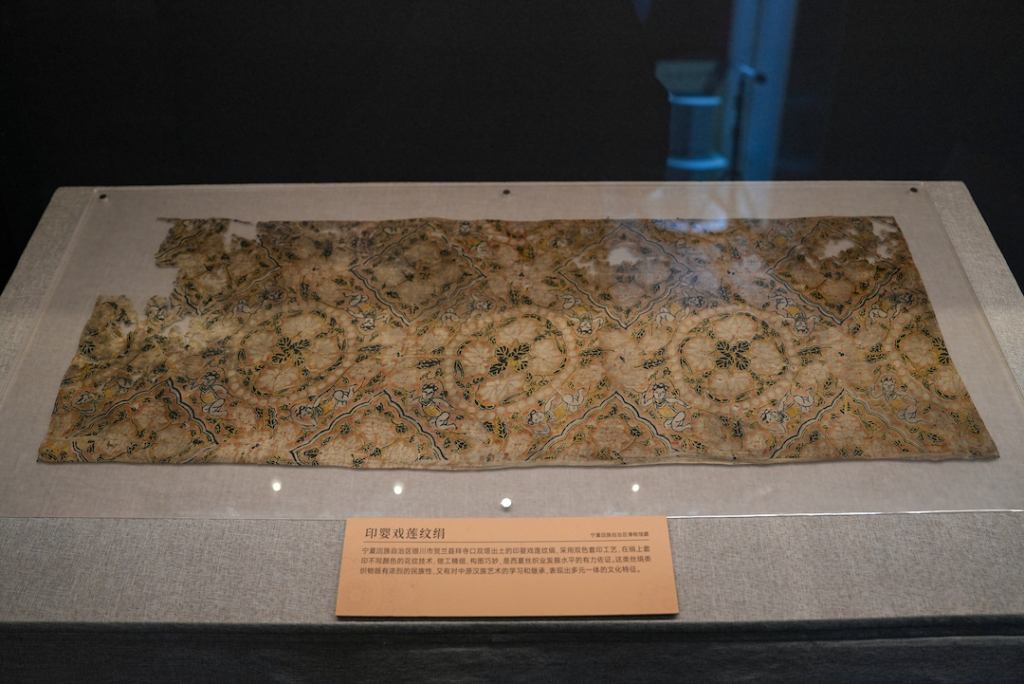

印婴戏莲纹绢

10-13世纪是中原汉族王朝两宋与周边少数民族政权辽、西夏、金并立的时期,各个政权经常打得不可开交,但却出现了一个十分有趣的现象,那就是各个政权都自我认同为“中国”。同时西夏政权在礼制、官制、行政、科举、律法等方方面面“遵唐仿宋”,这些都能从出土和流传下来的文物中得到例证。

比如,西夏的职官制度就是仿照宋朝官制,分设中书省和枢密院,掌管文武两班,对于官员有定期考绩、迁转、奖赏、处罚制度,方法和程序十分细密。 在西夏陵陪葬墓出土的西夏文臣头像可以看出它是仿中原风格的石像生,大小如同真人,所戴的幞头是西夏法典规定的文官朝服的一部分;展出的西夏官印在形制、书体、背款形式等方面都承袭了宋代的官印制度,实证了少数民族文化与中原文化的相互融合。

西夏文“内宿待命”铜牌 宁夏博物馆 藏 (一级文物)

展览中可以看到一枚宁夏固原博物馆藏的一级文物——西夏文“内宿待命”铜牌即是实物例证之一。这是一件西夏文铜牌,上面的西夏文写着“内宿待命”。内宿主要包括两方面,一是宫廷禁卫,二是当值待命。宿卫牌是宫内宿卫人员在宫内行走必不可少的身份证明。北宋以后相关制度日趋完备,作为识别标志融入到了王朝政权的管理体系中,而西夏也借鉴了中原王朝对符牌的管理和使用方法。目前这种铲形宿卫牌所知存世稀少,仅有7枚。

银钵(左),银洗(右)

在经济上,西夏的经济产业发展离不开与中原王朝的技术交流和物资互补,其中货币就是一种很好的例证。随着经济的发展,西夏建立起货币铸造与流通制度,虽有自己铸造的西夏钱币,但由于宋朝发达的经济,宋钱在西夏的流通仍然最为广泛。以西夏故地60多处窖藏所出土的钱币统计,北宋钱币占80%以上。

“西夏自己铸造的铜钱有西夏文和汉文两种,西夏文钱币将中国传统的钱币形制和少数民族文字西夏文合为一体,为研究少数民族文化与中原地区文化的交往交流交融提供了有力的历史见证。”

展览现场

褐釉剔刻花四系扁壶

展览中也展出了大量的西夏瓷器。党项族原本并无瓷器制作,主要从北宋进口满足生活需要。西夏建立后积极学习中原制瓷技术,发展制瓷业。受北宋定窑系、磁州窑系和耀州窑系的影响颇深,逐渐形成了富有自身特色的陶瓷体系。

白釉剔刻牡丹花纹瓷罐

目前在宁夏、甘肃、内蒙古等西夏故地均发现有西夏时期的瓷器窑址,其中较为著名的是灵武窑和贺兰窑。西夏瓷器从装饰题材和制作技法上都体现出文化交融的特征,见证了这一时期民族交往交流交融的史实。

西夏文木雕版

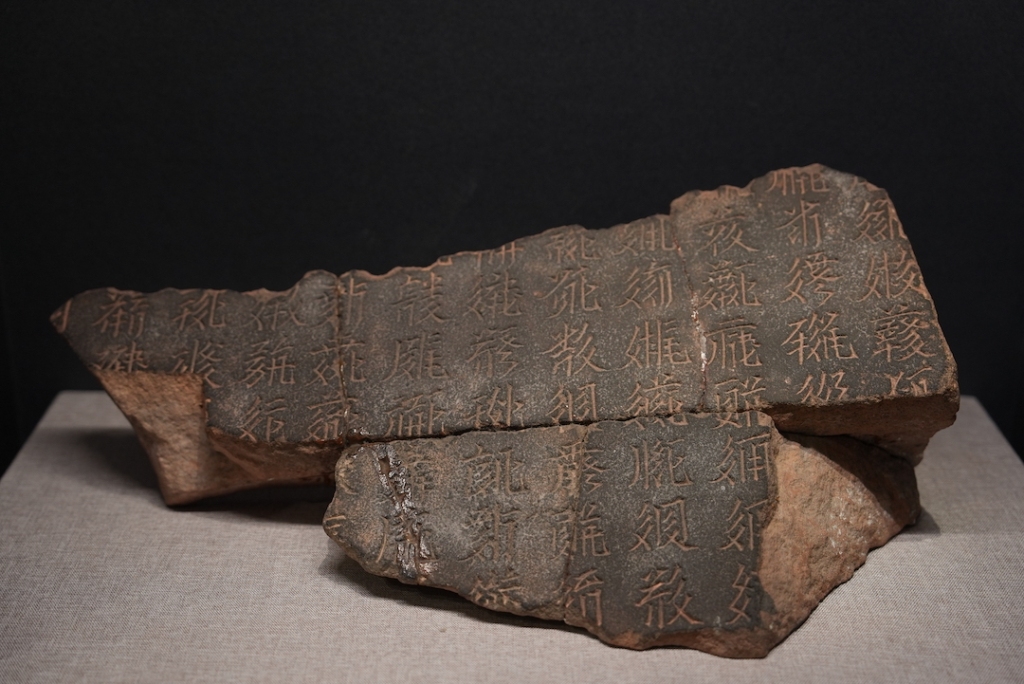

西夏文寿陵残碑

西夏文残碑

在文化上,从文字、宗教、绘画和壁画等方面都可以看出西夏与中原文化的交流与融合。汉语是西夏当时重要的官方语言文字,展览展出了大量西夏汉文与西夏文相关文物,比如在西夏陵区发现的“灵芝颂汉文残碑”为西夏文献和书法艺术的研究提供了珍贵的实物资料;展出的“西夏文寿陵残碑”是西夏陵唯一能确定陵主人身份的碑刻,其上的西夏文字结构饱满匀称,字体刚劲、挺拔,是不可多得的西夏书法艺术珍品。

彩绘泥塑佛头像

彩绘泥塑佛头像出土自宏佛塔。从佛头的造型风格来看,基本继承了犍陀罗时期佛造像的特点,面部圆润饱满,线条大气,富有唐代造像遗风,是西夏吸收继承唐文化的典型物证。佛头眼珠内的黑色釉料因高温而溢出,好像佛祖悲悯世间疾苦流下的眼泪,使得佛像更具慈悲之感。

西夏陵是具有独特建筑形制和重要文化内涵的一处陵墓遗址群,也是宁夏申报的首例世界文化遗产。展览最后一个板块通过出土文物大型石雕、建筑构件及资料介绍,向观众揭开西夏王陵的神秘面纱。

展览现场

据史料记载,西夏陵仿河南巩县宋陵而作,但西夏并不是完全地照搬照抄,而是在承袭了汉唐以来逐步趋于完善的帝陵基本制度的基础上,有选择地吸收,同时结合本民族文化特征并吸收佛教文化和周边其他民族的文化元素进行创造性地改造与创新。

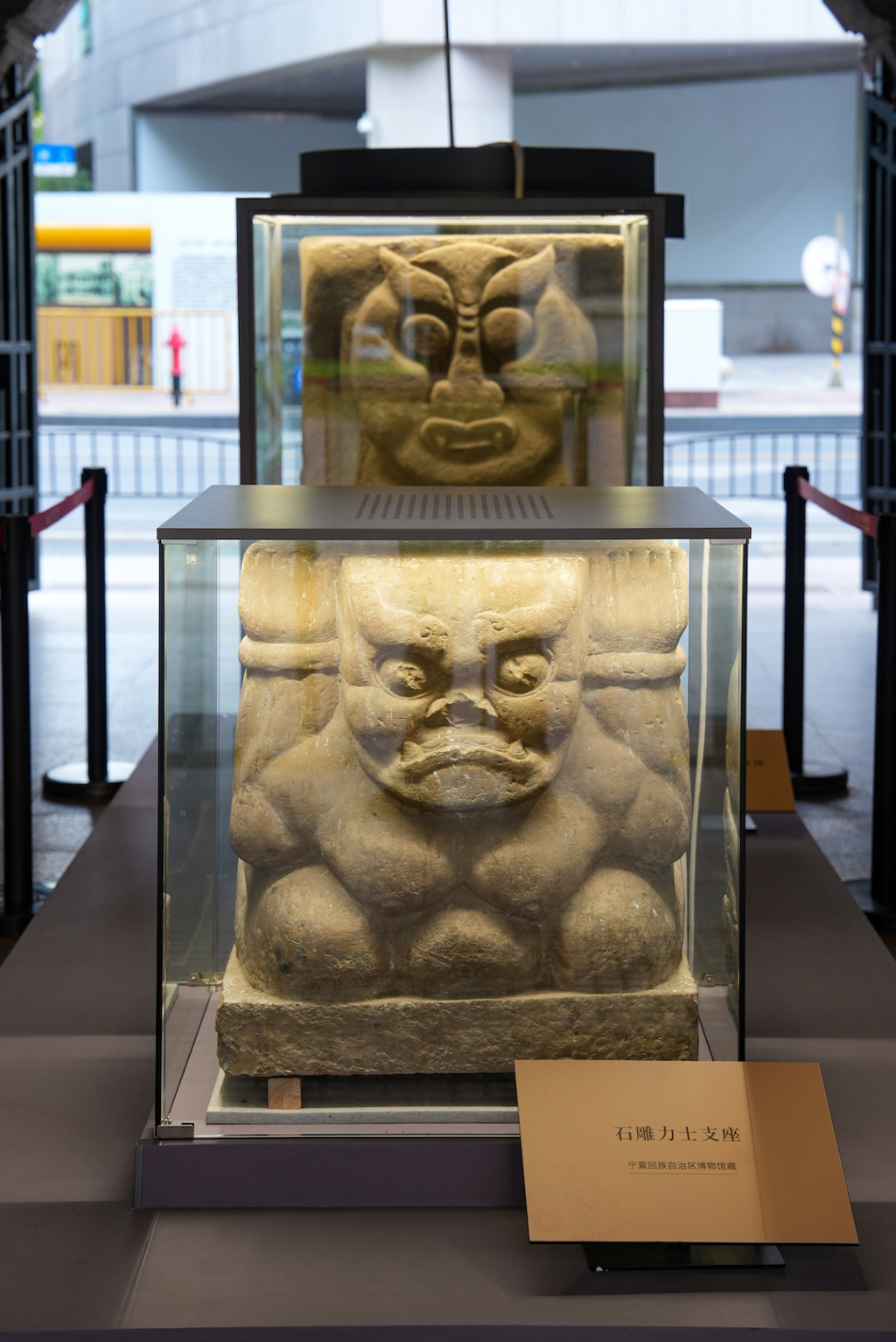

石雕力士支座

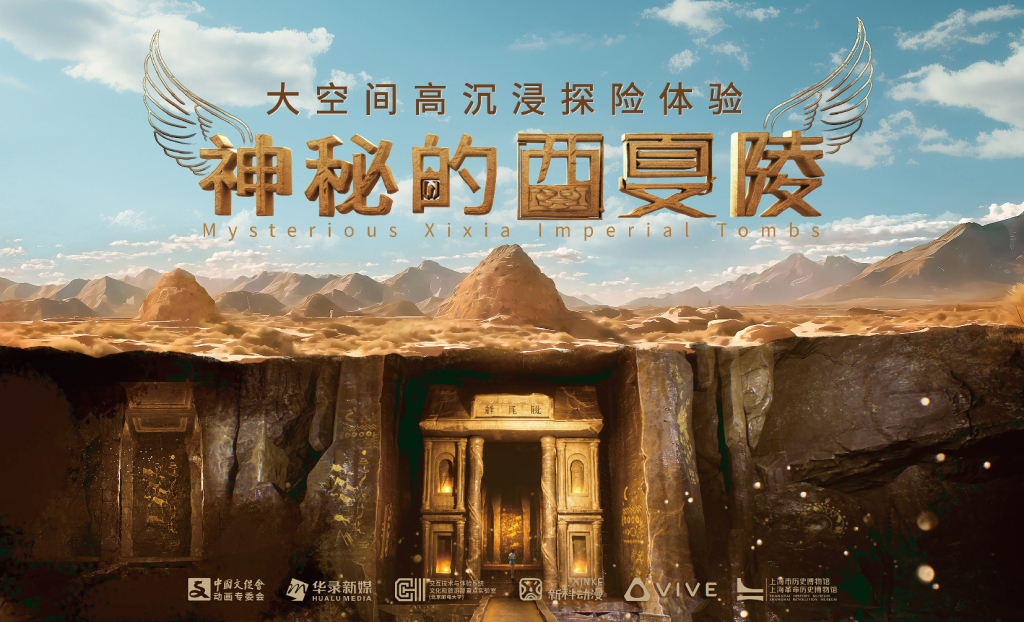

迦陵频伽和石雕力士化身西夏陵的“守护者”,开口向历史up主妙妙讲述西夏往事……展期内,“神秘的西夏陵”大空间高沉浸体验也将在上历博西楼三楼同步开放,以虚拟现实设备和人体动作捕捉等科技手段让观众能够“穿越”到西夏并开启一场探索之旅。

“神秘的西夏陵”大空间高沉浸体验海报

4月29日至5月5日,上海历博中庭还举办“跟着展览游宁夏”主题市集。来自宁夏的数十个摊位围绕展览带来了产自本地的风物特产及独具匠心的特色文创,更把“塞上江南”的美景推介给了观众,让观展记忆联结对美好生活的期盼,搭建起文旅融合的消费新场景。

上历博中庭举办“跟着展览游宁夏”主题市集

此次展览由上海市文化和旅游局、宁夏回族自治区文化和旅游厅(自治区文物局)指导,上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)、宁夏回族自治区博物馆、宁夏银川西夏陵区管理处主办,宁夏固原博物馆、宁夏海原县文物管理所、甘肃武威市博物馆、内蒙古阿拉善博物馆协办。展览展出于上海市历史博物馆西楼二楼,持续至2025年9月14日。

————————

延伸阅读:

单元及重点文物介绍

第一单元

第一单元通过相关文献记载,体现出西夏在政治方面对“中国”的认同,以及党项族与汉族“华夷共祖”的观念。而展出文物则反映了西夏在官制、军制、礼制、律法等方面对隋唐以来中华传统政治制度的继承和发展。

西夏文天盛丙戌十八年首领印 宁夏博物馆 藏 (一级文物)

西夏文天盛丙戌十八年首领印印面为正方形,橛形纽,纽上有一圆孔状穿。印面阴刻西夏文篆书“緵氟”二字,汉译为“首领”,笔画凝重而浑厚,线条灵活有力,留有白文边框。印纽顶端刻有西夏文“辊”字,汉译为“上”,以识别钤印方向,印纽右侧阴刻西夏文“猜泊圈矪灯萰翆(天盛丙戌十八年)”,左侧阴刻西夏文“緵氟膹脯没额泌(首领咩布小狗山)”。

第二单元

第二单元则从经济角度切入,阐释了西夏农牧业、商业、印刷业、制瓷业、金属铸造业等等经济行业所体现出的对中华文化的认同。通过大量实物,观众能够近距离地感受到西夏器物体现出的深刻的文化交融。

黑釉剔刻花四系扁壶 宁夏博物馆 藏 (一级文物)

西夏建立后积极学习中原制瓷技术,发展制瓷业,受北宋定窑系、磁州窑系和耀州窑系的影响颇深,逐渐形成了富有自身特色的陶瓷体系。

扁壶是西夏瓷器中比较常见的器物,也是最具民族特色的器物,制作精美,产量较大。扁壶的两侧有双耳或四耳,以便穿绳提拿或携带,其造型可能从游牧民族盛水的皮囊壶演变而来。扁壶腹部的圈足起放置平稳的作用。党项人长期生活于马背之上,而扁壶体态轻盈,形状非常适合在马背或驼背上携带,是党项人所喜爱的生活器皿。

西夏刻花折枝牡丹纹金碗 武威市博物馆 藏 (一级文物)

西夏的金属器工艺精湛,纹饰优美,直接继承了中原熔铸、锻造技术。该器物侈口,平沿,直腹,平底。外口沿饰两圈细弦纹,中间捶揲一周缠枝卷草纹;碗内底部外圈饰缠枝梅花,中间饰团花;团花以1朵折枝牡丹为中心,周绕莲花、莲蓬、梅花及花叶纹饰。1987年出土于甘肃省武威地区武威市(今武威市凉州区)东大街署东巷窑藏遗址。

第三单元

文化认同是“中国”认同的核心要素和深层动力。第三单元就通过对西夏社会的语言文字、儒释道文化、多元艺术和服饰文化四个方面,多方位地展示中华文化内涵不断丰富的过程。

西夏文寿陵残碑 宁夏博物馆 藏 (二级文物)

该残碑1975年出土于宁夏回族自治区银川市西夏陵区7号陵西碑亭遗址。白砂石质,出土时已残碎,由五块残碑石粘接而成,为拼合后留存西夏文字最多的一块。碑额两面阴刻西夏文篆书四行,每行四字,汉译为“大白高国护城神(圣)德至懿皇帝寿陵志文”。碑额文字书写工整,笔画均匀流畅,结构严谨饱满。该碑文为确定西夏陵陵主提供了有力的实物证明。墓碑正文为阴刻楷书西夏文字,结构饱满匀称,字体刚劲、挺拔、美观,凿刻刀法娴熟。每字边长约3厘米,字体描金,有的笔画内金箔犹存。

鎏金文殊菩萨铜造像 宁夏博物馆 藏 (一级文物)

西夏建立后,统治者大力提倡佛教,佛教成为西夏最主要的宗教信仰。该造像通体鎏金。通高58.5厘米,正面宽46.5厘米,侧面宽25.5厘米。上部为文殊菩萨,头戴高冠,面部圆润,大耳垂肩,双目微合。身着宽袖紧身天衣,胸佩璎珞,飘带绕体,手持如意,左手在上,右手在下,结跏趺坐于莲花座上,莲花座下垫一火云纹蟠龙戏珠图案的披毡于下部坐骑青狮背上。狮子双目圆睁,尾巴卷曲。菩萨神态安详,狮子伏卧,呈现出既驯服顺从又不失威猛雄健的姿态。

彩绘泥塑佛头像

这尊佛头像泥塑中空,头顶为螺发,中间有一白色肉髻。面部方颐,双眉隆起,眉间有白毫。眼珠乌亮,为黑色釉料特制。下眼睑上有黑色“泪痕”,佛鼻梁高直,双唇闭合,厚唇上墨线绘出八字胡须,下颌用墨线绘出日、月、云状纹饰。面部曾经两次用白粉涂饰。宏佛塔出土这种泥塑佛头像共6件。从佛头的造型风格来看,基本继承了犍陀罗时期佛造像的特点,面部圆润饱满,线条大气,富有唐代造像遗风,是西夏吸收继承唐文化的典型物证。佛头眼珠内的黑色釉料因高温而溢出,好像佛祖悲悯世间疾苦流下的眼泪,使得佛像更具慈悲之感。

第四单元

展览的最后一单元邀请参观者走近重要文化遗产——西夏陵,通过出土文物及图文介绍其独特的建筑形制和丰富的文化内涵。值得一提的是,在上海市历史博物馆的西楼三楼,“神秘的西夏陵”大空间高沉浸体验项目还为观众体验提供了加入一场探索之旅的机会。

石雕力士志文支座 宁夏博物馆 藏 (一级文物)

该力士支座为圆雕男性人像,面部浑圆,颧骨高凸,粗眉上翘,双目圆睁且外凸,鼻梁粗短,獠牙外露,下颌置于胸前,裸体,腹有肚兜,肩与头齐,肘部后屈,双手扶膝,下肢屈跪,背部平直。座顶右上角顶阴刻西夏文三行,共十五个字,第一行四字,汉译为“小虫旷负”,第二行四字,汉译为“志文支座”,第三行七字,汉译为“瞻行通雕写流行”,背部阴刻汉文“砌垒匠高世昌”,为西夏石雕工匠的姓名,弥足珍贵。目前西夏陵共出土这类支座14件,但刻有汉文和西夏文字的仅此一件,是各民族文化融合的实证。

红陶迦陵频伽 西夏陵博物馆 藏 (二级文物)

该器物人首鸟身,神态静谧安详,丰乳细腰,双手作实心合掌印于胸前。“迦陵频伽”为梵语音译,又译为“嫔伽”,意译为“美声鸟”“好声鸟”“妙音鸟”。它以美妙的声音和优美的舞姿来供养和娱悦于诸佛。目前所知道的中国最早的迦陵频伽纹饰出现在北魏石刻上。唐代佛教在中国日益兴盛,迦陵频伽纹饰的使用也日益广泛,大多出现在壁画和金银器上。西夏迦陵频伽形象延续唐代的传统而来,作为建筑构件出现在考古发现中属首次。